事業承継とM&Aの違いを理解することは、企業の存続と発展を考えるうえで欠かせません。特に、後継者不足に直面する中小企業の経営者にとっては、事業を次世代へ引き継ぐ方法を慎重に選択することが求められます。

本記事では、M&Aと事業承継の違いやそれぞれの考え方、事業承継を目的としたM&Aのメリット・デメリット、また適切なM&Aの進め方などについて詳しく解説します。

M&Aの基本的な概要については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→M&Aとは?概要・流れ・メリット・デメリット・成功ポイントを解説

目次

企業の経営を次世代へ引き継ぐ手段として、「事業承継」と「M&A」があります。どちらも事業の継続を目的とするケースが多いですが、その方法や関係者の立場には大きな違いがあります。事業承継は、現在の経営者が後継者を選び、会社の経営権を引き継ぐプロセスを指します。一方、M&Aは企業や事業の売買を通じて経営権が第三者へ移る手法です。

事業承継には、親族への承継、従業員への承継、M&Aによる第三者への承継の3つの選択肢がありますが、M&Aは事業承継の一手段であり、特に後継者不在の企業が活用するケースが増えています。近年では、親族や社内に適任者がいない場合にM&Aを活用することで、事業の存続を図る企業が増加しており、事業承継とM&Aの関係性はより密接になっています。

従業員や第三者への承継については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

→従業員承継とは?メリット・デメリットや承継の流れを解説

→「第三者承継」とは?方法・メリット・事例までわかりやすく解説

M&A(Mergers and Acquisitions)は、「合併と買収」を意味する言葉で、企業や事業の経営権を移転する取引のことを指します。M&Aには、成長戦略の一環として実施するケースと、事業承継の手段として行われるケースがあり、それぞれ目的が異なります。企業の合併や買収を通じて、事業拡大や市場競争力の強化を図ることが一般的ですが、事業承継の手段としても活用されています。

M&Aの具体的な手法には、株式譲渡や事業譲渡、会社分割、合併などがあり、特に中小企業では株式譲渡を用いるのが一般的です。M&Aによる事業承継では、後継者がいない企業が第三者へ事業を譲渡し、会社の存続と従業員の雇用を守ることを目的とするケースが多くなっています。近年、政府もM&Aを活用した事業承継を推進しており、事業承継・引継ぎ支援センターを通じたマッチング支援や税制優遇措置が設けられています。

株式譲渡や事業譲渡については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→株式譲渡とは?方法・手続き・税金・中小企業特有の注意点を解説

→事業譲渡とは?M&Aや株式譲渡との違い・メリット・流れ・注意点を解説

事業承継とは、企業の経営資産やノウハウを次の経営者に引き継ぐことです。特に中小企業では、経営者の個人的なネットワークや技術が企業の競争力を支えているケースが多く、円滑な承継が求められます。事業承継の方法は、大きく3つに分類されます。

親族内承継とは、現経営者の子や親族に事業を引き継ぐ方法です。経営理念や企業文化を維持しやすいというメリットがありますが、後継者の資質や相続に関する問題が発生することもあります。また、株式の相続に伴う税負担が大きくなるため、税制対策が必要になります。

社内の役員や従業員が後継者となる方法が従業員承継です。既存の従業員が経営を引き継ぐため、会社の文化やノウハウが継承されやすく、従業員の信頼も得やすいという利点があります。しかし、後継者が会社の株式を買い取る資金を確保する必要があり、金融機関の融資支援などが求められることもあります。

第三者へ事業を売却することで、買い手が新たな経営者となる方法です。M&Aを活用することで、親族や社内に適任者がいない場合でも、企業の存続を図ることが可能となります。特に、買い手が経営資源を活用しやすい場合には、事業の成長や拡大のチャンスにもなります。

近年、日本国内において事業承継を目的としたM&Aの件数が増加しています。中小企業庁のデータによると、年間3,000〜4,000件程度のM&Aが成立しており、今後も増加傾向が続くと予想されています。

かつてはM&Aといえば大企業の戦略的な事業拡大や競争力強化の手法としてのイメージが強かったものの、現在では後継者不在の中小企業にとっても有力な事業承継手段として認知されるようになっています。

M&Aが増えている背景には、後継者不足の深刻化、親族経営の減少、M&Aに対する意識の変化、政府の支援体制の拡充といった要因が関係しています。

日本の中小企業の多くが抱えている課題が「2025年問題」と呼ばれる後継者不足の深刻化です。

中小企業庁の調査によると、2020年時点で中小企業の経営者の年齢のピークは60代から70代に達しており、2025年には70歳を超える経営者が約245万人にのぼると予測されています。しかし、60代の経営者の約50%、70代でも約40%が後継者を見つけられない状況にあり、事業承継が進まないまま廃業を余儀なくされる企業が増えています。

実際に、黒字経営にもかかわらず後継者不在を理由に廃業する企業は全体の6割以上です。また、東京商工リサーチの調査では、2021年の「後継者不在による倒産」が404件となり、4年連続で前年度を上回っています。また、2013年の調査開始以降で初めて400件を超える水準となっています。

こうした状況から、後継者を確保できない企業が第三者に事業を譲るM&Aを選択するケースが増えています。

かつては親族内での事業承継が一般的でしたが、少子化や価値観の変化により、親族内での後継者確保が難しくなっています。特に都市部では、子どもが別の業界に就職するケースや、親の事業を継ぐ意欲を持たない場合が増えており、従来の親族承継モデルが機能しにくくなっています。

さらに、事業の経営環境も変化しており、従来の業態では将来性が見込めないと判断されるケースも増加傾向です。例えば、IT化の進展や市場のグローバル化により、伝統的な中小企業のビジネスモデルが時代に適応できず、単独での存続が難しくなっている企業も少なくないことから、同業他社や事業シナジーのある企業に経営を引き継ぐM&Aが、企業の存続と発展のための現実的な選択肢として注目されています。

従来、中小企業にとってM&Aはあまり馴染みのない手法であり、「企業の乗っ取り」や「経営の失敗」といったネガティブなイメージを持たれることが多いものでした。しかし、近年では事業承継の有力な手段として認知されるようになり、特に中小企業においてもM&Aが活用されるケースが増えています。

帝国データバンクの2022年の調査では、全国・全業種約27万社を対象にした結果、事業承継において「M&Aを活用した企業の割合」が20.3%に達し、2011年の調査開始以来初めて2割を超えており、事業承継にM&Aを活用する企業が確実に増加していることが分かります。

また、事業承継型M&Aの成功事例が増えたことで、M&Aに対する理解が進み、「廃業するよりはM&Aで会社を引き継いでもらったほうが良い」という意識を持つ経営者が増えてきています。そのため、M&Aが単なる売却ではなく、企業価値を維持・向上させる手段として捉えられるようになってきました。

日本政府も、M&Aを活用した事業承継を積極的に支援しています。日本の企業の99.7%を占める中小企業は、国内の雇用や経済を支える重要な存在です。しかし、経営者の高齢化が進み、後継者不足が解決されないままでは、企業の廃業が相次ぎ、雇用の喪失や経済への悪影響が避けられません。

こうした状況を受けて、中小企業庁では「事業承継・引継ぎ支援センター」を全国に設置し、M&Aを含む事業承継の支援を強化しています。さらに、事業承継税制の拡充により、親族内承継やM&Aによる事業承継を行う際の税負担を軽減する施策も進められていることから、後継者不在の企業がM&Aを選択しやすくなっており、今後も事業承継型M&Aが増えていくことが予想されます。

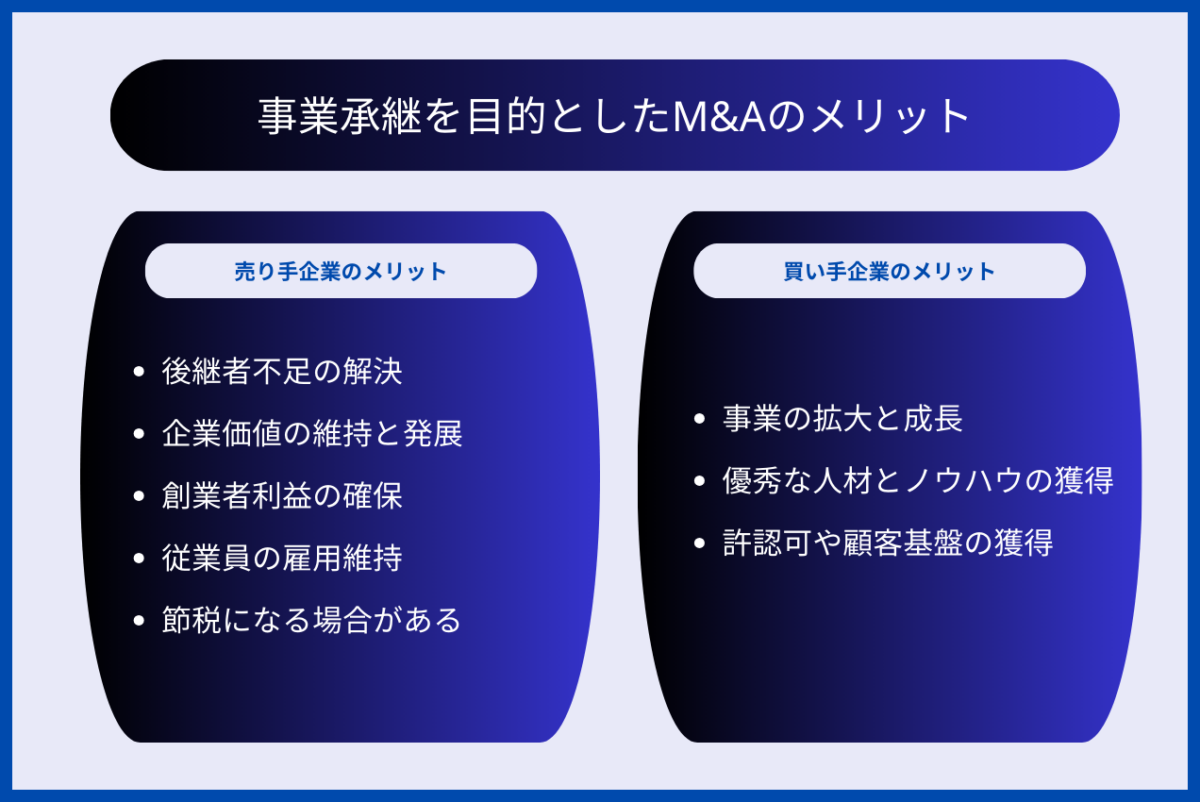

事業承継を目的としたM&Aには、売り手企業と買い手企業の双方にとって多くのメリットがあります。

特に、後継者不足に直面する企業にとっては、経営を存続させる有効な手段となることが多く、従業員や取引先への影響を最小限に抑えながらスムーズな承継を実現できます。また、買い手企業にとっても、成長機会の拡大や優秀な人材の確保など、多くのメリットが期待されます。

まずは売り手企業側のメリットについて解説していきます。

事業承継を進める際、多くの経営者が直面するのが後継者不在の問題です。親族内に適任者がいない場合や、社内の役員や従業員に引き継ぐのが難しいケースも少なくありません。M&Aを活用することで、社外の企業や投資家を承継先として選ぶことができ、事業の継続が可能となります。

特に、業界内の競合企業や関連企業への売却であれば、経営ノウハウを理解した企業に事業を引き継いでもらえるため、スムーズな承継が期待できます。

事業を清算して廃業する場合、取引先や従業員に大きな影響が及び、長年築いてきた企業価値が失われてしまいます。しかし、M&Aでの事業承継を行うことで、会社のブランドやノウハウ、取引関係を維持しながら、さらに成長させることが可能です。

特に、買い手企業が資金力や経営ノウハウを持つ場合、従来の事業をより発展させることも期待できます。

M&Aの多くは、株式譲渡によって行われます。企業の株式を売却することで、経営者はまとまった売却資金を確保でき、次のキャリアやリタイア後の生活資金に充てることが可能です。また、事業を続けながら株式の一部を売却し、経営に関与し続けるという方法も選択できます。

廃業すると、従業員は職を失うことになりますが、M&Aを通じて事業を引き継いでいれば、従業員の雇用を維持することが可能です。M&Aの条件として「従業員の雇用維持」を契約に盛り込むこともできるため、従業員にとっても安心できる選択肢となります。

事業承継を目的としたM&Aでは、売り手の税負担を軽減できる可能性があります。特に、株式譲渡を選択すると「株式譲渡益課税」のみが適用され、法人税がかからないため、結果的に税負担を抑えられます。

事業を清算する場合、法人税と個人の所得税が二重に課税されるため、最終的な手取り額が減少します。一方で、M&Aによる株式譲渡なら分離課税が適用され、税率の上昇を抑えられるため、より多くの資金を確保しやすいです。

事業譲渡の際の税金については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→事業譲渡における税金を解説!具体的な計算例や節税方法を紹介

続いて、買い手企業側のメリットを解説していきます。

新規市場への参入や事業規模の拡大を目指す企業にとって、M&Aは大きな成長のチャンスとなります。既存の事業を引き継ぐことで、ゼロから市場を開拓する手間を省き、短期間での成長を実現できます。

特に、地域密着型の企業や特定の業界で強いブランド力を持つ企業を買収することで、競争優位性を確保できる点もメリットの一つです。

M&Aによって、売り手企業が持つ優秀な人材や経営ノウハウをそのまま引き継ぐことができます。特に、技術力が必要な業界では、熟練の技術者や専門知識を持つ人材を確保することができるため、採用コストをかけずに貴重な人材を確保する手段となります。

特定の業界では、事業を運営するために行政からの許認可が必要な場合があります。新たに許認可を取得するには時間がかかることが多いですが、M&Aを活用すれば、既に許認可を取得している企業を引き継ぐことができ、スムーズな事業展開が可能です。

また、既存の顧客基盤を活用することで、新規顧客獲得のコストを抑えられる点も大きなメリットです。

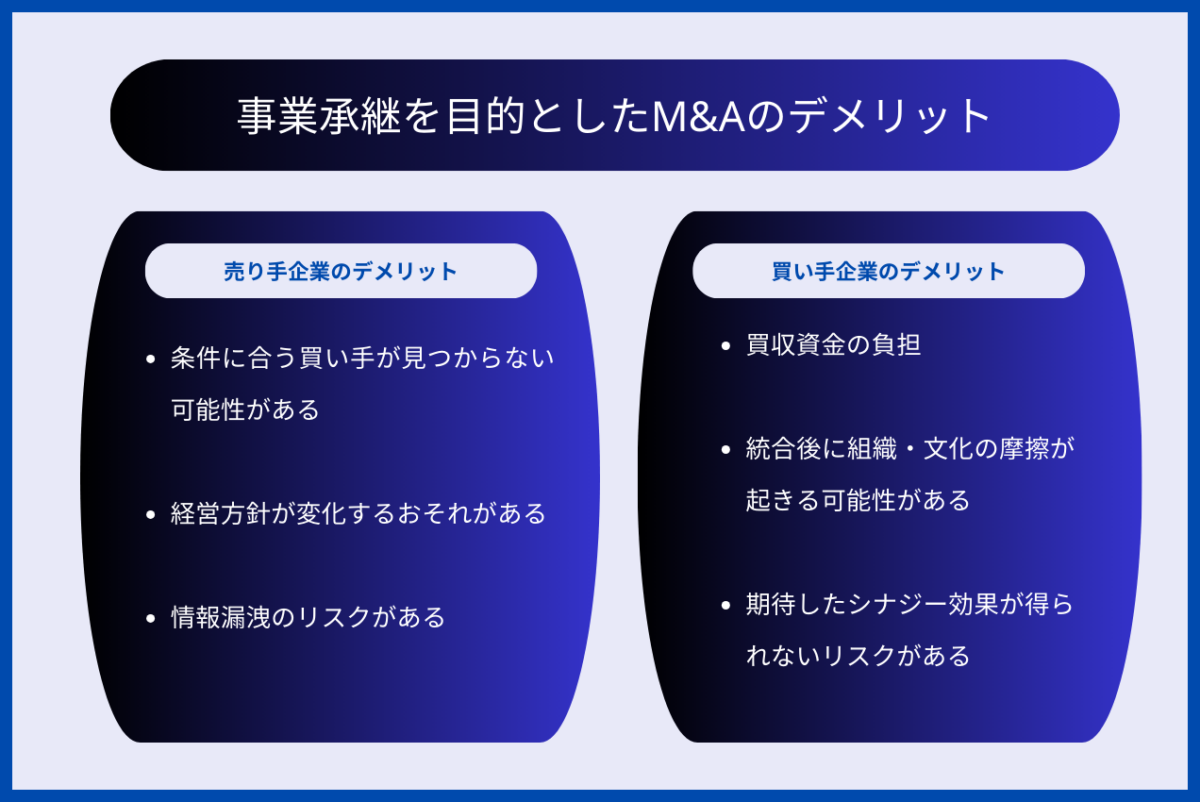

M&Aは多くのメリットをもたらす一方で、実施にあたってはいくつかのリスクやデメリットも存在します。特に、買い手・売り手双方にとって、慎重な計画と事前準備が求められます。

まずは売り手企業側のデメリットについて解説していきます。

M&Aによる事業承継では、売り手企業が希望する条件に合致する買い手を見つけることが難しい場合があります。業種や企業の財務状況によっては、希望する価格での売却が難しくなることもあります。

また、買い手が見つかるまでに時間がかかるケースもあるため、事前に十分な準備を行い、長期的な視点で交渉を進めることが重要です。

M&Aが成立すると、買い手企業の経営方針に従う必要があるため、従業員の働き方や会社の文化が大きく変わる可能性があります。そのため、場合によっては従業員の不満や離職につながることも考えられます。

売り手企業の経営者が引き続き経営に関与できる形でのM&Aも可能ですが、交渉の段階でしっかりと取り決めを行うことが必要です。

M&Aの交渉過程では、財務情報や事業戦略などの機密情報を買い手企業に開示する必要があります。しかし、交渉が破談した場合に、機密情報が競合企業などに漏洩するリスクもあるため、事前に秘密保持契約を締結するなどの対策が必要です。

続いて、買い手企業側のデメリットを解説していきます。

M&Aでは、多額の買収資金が必要になります。企業の規模や業界によっては、数億円以上の資金が必要となることもあります。さらに、M&Aにかかる手数料や、デューデリジェンス(財務・法務調査)の費用も発生するため、資金調達計画を慎重に立てることが求められます。

デューデリジェンスについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→DD(デューデリジェンス)とは?目的・M&Aの際の流れ・費用を解説

M&Aによる事業承継では、売り手企業と買い手企業の組織文化の違いが課題となることが多いです。特に、従業員のモチベーション低下や、既存の取引先との関係悪化などが懸念されるため、統合プロセス(PMI:Post-Merger Integration)を慎重に進める必要があります。

PMIについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→PMIとは?M&Aにおける重要性・進め方・成功ポイント・事例を解説

M&Aを通じて新規事業に参入する場合、事前に期待した収益や成長が得られないケースもあります。特に、買収企業の業務プロセスや市場環境に適応できない場合、買収後の経営が難航する可能性があります。そのため、事前に綿密なデューデリジェンスを行い、リスクを十分に分析することが重要です。

シナジー効果については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→シナジーとは?ビジネスでの意味・効果生み出す方法・M&A事例を解説

事業承継を目的としたM&Aは、単なる事業売却ではなく、企業の存続や成長を確実にするための重要な手段です。M&Aを成功させるためには、適切なプロセスを経ることが不可欠です。本記事では、M&Aの流れをステップごとに詳しく解説します。

M&Aを実施する前に、まずその目的を明確にする必要があります。事業承継M&Aの主な目的には、後継者不足の解消、企業価値の向上、従業員の雇用維持、シナジー効果の実現などが挙げられます。目的を明確にすることで、適切な買い手の選定や交渉がスムーズに進みます。

M&Aの成功には、専門知識を持ったアドバイザーの支援が不可欠です。M&AアドバイザーやM&A仲介会社、フィナンシャルアドバイザー(FA)、弁護士、税理士など専門家と連携することで、適切な戦略を策定できます。特に、中小企業のM&Aでは、専門家の選定が成否を大きく左右するため、実績や得意分野を確認しながら信頼できるアドバイザーを選ぶことが重要です。

M&Aの専門家については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→M&Aアドバイザーとは?仕事の内容・役割や依頼する際の注意点を紹介

→【徹底比較】M&A仲介会社・マッチングサイト一覧!大手5社はどこ?

→M&Aにおける弁護士の役割とは?業務内容や費用相場を徹底解説

M&A仲介会社やFAのサポートを受けながら、最適な買い手を探します。買い手候補の選定では、単に高い価格を提示する企業だけでなく、事業の存続や成長を見込める企業かどうかも重要な判断基準となります。売却先の選定には、ノンネームシート(匿名企業概要書)を活用しながら、相手企業の財務状況や事業計画、経営方針などを精査します。

売り手と買い手の経営者同士が直接会い、M&Aの方向性や経営理念について確認するプロセスです。トップ面談では、単なる数字の話だけでなく、企業文化や経営方針の相性も重要な要素となります。特に中小企業の事業承継M&Aでは、経営者の人柄や価値観の一致がM&A成功の鍵を握ります。

トップ面談後、M&Aの大枠の条件が合意されると、基本合意書(MOU:Memorandum of Understanding)を締結します。基本合意書には、売却価格の概算、譲渡の条件、デューデリジェンスの進め方、独占交渉権の付与などが記載されます。基本合意書には法的拘束力がないことが一般的ですが、一部の条項(秘密保持、独占交渉権など)には拘束力が生じるため、内容を慎重に確認することが大切です。

デューデリジェンス(DD)は、買い手企業が売り手企業の財務、法務、税務、人事、ITなどを詳細に調査するプロセスです。M&Aを円滑に進めるために、売り手企業は必要な資料を準備し、買い手企業からの質問に適切に対応することが求められます。

デューデリジェンスで重大なリスクが発覚した場合、交渉条件の見直しやM&Aの中止もあり得るため、売り手企業は事前に財務状況や契約関係の整理を行っておくことが重要です。

デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終契約の条件を確定します。ここで、売却価格や支払い条件、従業員の処遇、競業避止義務などについて詳細な合意を交わします。最終契約書には法的拘束力があるため、細部まで慎重に確認し、必要に応じて弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

最終契約が締結されると、M&Aのクロージング(取引完了手続き)が行われます。クロージングでは、売却対象となる株式や資産の引き渡し、譲渡対価の支払い、役員交代の手続きなどが実施されます。クロージングの手続きが完了すると、M&Aは正式に成立します。

クロージングについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→M&Aにおけるクロージングとは?手続きや流れ、必要書類を解説

M&Aの最終段階として、PMI(Post Merger Integration:経営統合)が行われます。PMIは、売り手と買い手の企業文化や業務プロセス、システムの統合を進め、M&Aの効果を最大化することが目的です。特に中小企業のM&Aでは、従業員の意識統合が重要であり、適切なコミュニケーションを通じて一体感を醸成することが成功の鍵となります。

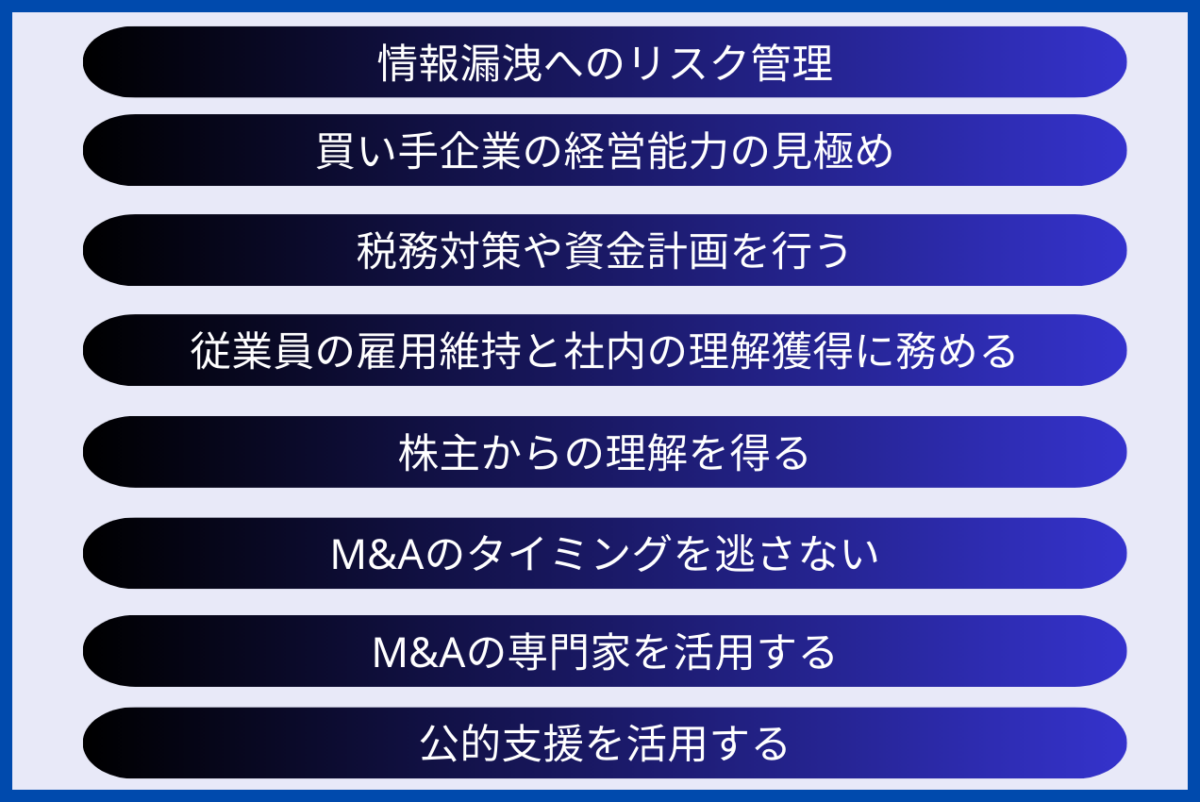

事業承継を目的としたM&Aでは、慎重に進めなければ想定外のリスクが発生することがあります。特に、情報管理、税務対策、経営統合後の対応など、多岐にわたる要素を考慮する必要があります。成功するM&Aを実現するために、注意すべきポイントを詳しく解説します。

M&Aのプロセスでは、売り手企業と買い手企業の間で重要な経営情報が共有されますが、重要な情報が外部に漏れると、従業員や取引先に不安を与え、M&Aがスムーズに進まなくなる可能性があります。例えば、M&Aの噂が広まると、従業員のモチベーション低下や退職、取引先の信用低下につながり、企業の価値が損なわれる恐れがあります。

こうしたリスクを防ぐためには、M&Aの交渉を進める際に「秘密保持契約(NDA)」を締結し、情報共有を必要最小限に留めることが重要です。また、社内での情報管理にも細心の注意を払い、M&Aの進行を知る関係者を限定することで、不用意な情報漏洩を防ぐ対策を講じることが求められます。

M&A後の経営は買い手企業に引き継がれるため、買い手企業の経営能力が十分でない場合、事業がうまく運営されず、従業員の雇用や企業の成長が危ぶまれる可能性があります。特に、買い手企業が業界経験に乏しい場合や、適切な経営戦略を持たない場合には、M&A後に売り手企業の価値が低下するリスクが高まります。

買い手企業の経営能力を見極めるためには、財務状況や経営方針の確認だけでなく、買い手の過去のM&A実績や、統合後の事業運営計画について詳細な議論を行うことが不可欠です。また、M&A後の経営体制について売り手企業の関与を一定期間続けることで、スムーズな引き継ぎを行う工夫も必要です。

M&Aの実施にあたっては、税務上の影響を考慮することが重要です。例えば、株式譲渡によるM&Aの場合、売却益は「株式譲渡所得」として扱われ、所得税および住民税が課されます。現行の税率では、約20.315%の税金が発生するため、売却資金の全額を自由に使えるわけではありません。

また、M&A後の資金計画も慎重に立てる必要があります。特に、売り手企業の経営者がM&A後に新たなビジネスを開始する場合や、引退後の生活資金として資金を活用する場合には、適切な税務プランニングが求められます。税理士やM&Aの専門家に相談し、最適な税務戦略を立てることで、余計な税負担を防げます。

M&Aを実施する際、従業員の雇用や待遇がどのように変わるかは、売り手企業にとって大きな関心事です。従業員が安心して働き続けられる環境を維持するためには、M&Aのプロセスにおいて、買い手企業と従業員の雇用条件について明確な合意を形成することが重要です。

特に、M&A後の経営方針や組織体制の変更が従業員に与える影響を考慮し、従業員に対して適切なタイミングで情報を提供することが必要です。事前に従業員の不安を払拭することで、M&A後のスムーズな組織統合を実現できます。

事業承継を目的としたM&Aを成功させるためには、株主の理解を得ることが欠かせません。特に、株式譲渡によるM&Aの場合、株主が反対すれば手続きが進められず、計画が頓挫する可能性があります。そのため、M&Aを検討する際には、早い段階で株主の意向を把握し、慎重に進める必要があります。

M&Aの成功には、適切なタイミングで売却を行うことが不可欠です。企業の業績が好調な時期にM&Aを行えば、高い企業価値を維持したまま売却できる可能性が高まります。しかし、業績が悪化してからM&Aを検討すると、買い手企業の関心が低下し、希望する条件での売却が難しくなるケースが多いです。

また、売り手企業の経営者が高齢化し、引退の直前になってからM&Aを進めようとしても、十分な準備時間が確保できず、交渉が難航することがあります。理想的には、事業承継の計画を少なくとも5〜10年前から準備し、事業価値を高める努力を続けながらM&Aのタイミングを見極めることが大切です。

M&Aは、財務、税務、法務など多岐にわたる専門知識が求められるため、企業単独で進めることは困難です。適正な企業価値の評価、交渉の進め方、契約内容の調整など、M&Aのプロセス全体をスムーズに進めるためには、M&Aアドバイザーや弁護士、税理士などの専門家のサポートを受けることが重要になります。

特に、中小企業におけるM&Aでは、政府や自治体が提供する公的支援制度を活用することも検討すべきです。事業承継税制や事業承継・引継ぎ補助金など、M&Aに関する支援制度を利用することで、税負担の軽減や資金調達のサポートを受けることができます。

事業承継を目的としたM&Aでは、政府や公的機関が提供する支援制度を活用することで、税負担の軽減や資金調達の負担を抑えられます。特に中小企業では後継者不足が深刻化しており、事業承継を円滑に進めるための公的支援が整備されています。ここでは、代表的な支援制度について詳しく解説します。

事業承継を円滑に進めるための代表的な支援策のひとつが「事業承継税制」です。事業承継税制を活用することで、後継者が経営権を引き継ぐ際に発生する贈与税や相続税の納税が猶予または免除される場合があります。

特に、2018年の税制改正により非上場株式の納税猶予が拡充された事業承継税制の特例措置では、一定の条件を満たせば100%の納税猶予を受けられるようになりました。これにより、後継者が税負担を気にせずに事業承継を進めることが可能となります。

事業承継を契機に新たな経営戦略を実施する中小企業に対し、国が費用の一部を補助する制度が「事業承継・引継ぎ補助金」です。事業承継・引継ぎ補助金には、M&A後の新事業展開や設備投資の支援、M&Aの専門家への相談費用の補助、経営資源の整理・活用の支援のタイプがあり、企業の状況に応じて活用できます。

M&Aを活用した事業承継を検討する際、専門的な知識が求められる場合に無料で相談できる公的機関が「事業承継・引継ぎ支援センター」です。主な機能としては、中小企業の経営者に対し、M&Aの進め方や資金調達、後継者の選定などについて専門家がアドバイスを提供するというものです。

また、M&A仲介会社とは異なり、利益を目的としないため、安心して相談できる点が大きなメリットです。

中小企業庁は、M&Aを活用した事業承継をより円滑に進めるために「中小M&Aガイドライン」や「中小M&A推進計画」を策定しています。ガイドラインでは、M&Aの進め方や注意点について具体的に説明されており、経営者が適切な判断を下すための指針となります。

また、推進計画では、M&Aの活性化に向けた官民の取り組みが示されており、今後5年間での支援策が整備されています。

上記の支援制度のほかにも、経営資源集約化税制や登録免許税・不動産取得税の特例、承継円滑化法に基づく金融支援があり、公的支援を上手に活用することで、事業承継をよりスムーズに進めることができます。

活用を検討する際は、中小企業庁や支援センターのウェブサイトを確認し、最新の情報を把握しておくことが重要です。

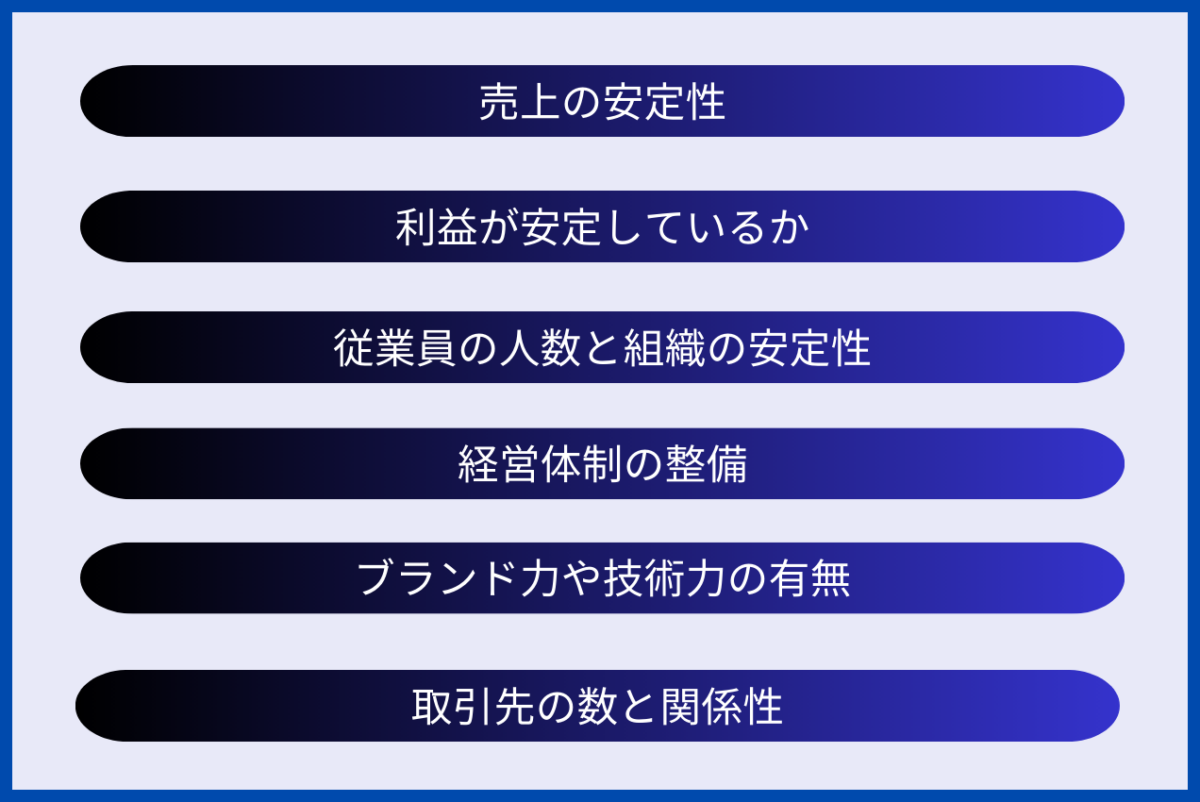

事業承継を目的としたM&Aは、全ての企業がM&Aに適しているわけではなく、成功するためには自社の現状を客観的に分析し、買い手企業から魅力的に映る要素を持っているかどうかを確認する必要があります。M&Aを実施する前に、企業としての価値を適切に判断するためのポイントを詳しく解説します。

M&Aにおいて、売上の安定性は買い手企業が最も重視するポイントの一つです。企業を買収する目的の多くは、売上の増加や事業の拡大であるため、売り手企業が一定の売上規模を維持していることは大きな魅力となります。特に、年間売上が5億円を超えている企業は、事業基盤が安定していると判断され、買い手がつきやすい傾向にあります。

また、売上の推移も重要な要素です。直近数年間の売上が右肩上がりである、もしくは一定の水準を維持している企業は、今後も成長が見込めると判断されるため、M&Aの成立確率が高まります。逆に、売上が下降傾向にある企業は、買い手側がリスクを感じやすくなるため、M&Aの成功率が下がる可能性があります。

売上と同様に、利益の安定性もM&Aを成功させるための重要な要素です。特に営業利益が継続的に黒字である企業は、買い手企業にとって魅力的な対象となります。利益が安定していることで、買収後の財務リスクを低減できるため、積極的に買収を検討する企業が増えるのです。

一方で、赤字が続いている企業のM&Aは成立が難しくなる傾向にあります。ただし、事業の将来性が高く、改善余地がある場合には、買い手側の投資により収益性を向上させられると判断されるケースもあります。そのため、赤字の企業であっても、改善計画や将来の成長戦略を明確に示すことで、M&Aの成功確率を高めることが可能です。

従業員の数は、企業の運営体制の健全性を示す指標の一つです。一定数の従業員が在籍している企業は、運営基盤が安定していると判断され、買い手企業にとって魅力的な候補となります。特に、業務が属人化しておらず、組織的に運営されている企業は、M&A後のスムーズな統合が期待できるため、高く評価される傾向にあります。

逆に、従業員数が極端に少なく、特定の社員に業務が依存している場合、買収後に従業員が離脱すると事業継続が困難になる可能性があります。M&Aを成功させるためには、業務の属人化を防ぎ、マニュアル化や後継者の育成を進めることが重要です。

M&Aを実施する際、企業の経営体制がどのように機能しているかも重要なポイントとなります。特に、ワンマン経営の企業は、経営者の交代後に事業が停滞するリスクが高いため、買い手企業から敬遠される可能性があります。経営者が日常業務の大半を担っている場合、買収後に業務の引き継ぎが難しくなるため、事前に経営の分担を進め、組織的な運営が可能な体制を整えることが必要です。

また、経営の意思決定プロセスが明確であり、従業員が自律的に業務を遂行できる企業は、M&A後の統合がスムーズに進むため、買い手企業にとって魅力的な対象となります。組織の透明性を高め、経営の属人化を防ぐことが、成功するM&Aのポイントの一つです。

企業のブランド力や技術力も、M&Aの成功を左右する重要な要素です。特に、独自の技術やノウハウを持つ企業は、競争力のある事業として高く評価され、買い手企業が積極的にM&Aを検討するケースが多くなります。例えば、特許技術を保有している、業界内で知名度が高いブランドを持っている企業は、市場での競争力を維持できるため、M&Aの成立確率が高まります。

ただし、ブランド力や技術力を主張する際には、定量的なデータを示すことが重要です。例えば、特許数や売上成長率、顧客満足度の調査結果などを明確にすることで、買い手企業にとって魅力的な企業としてアピールできます。

M&Aにおいては、売り手企業が持つ取引先の数や関係性も重要な判断材料です。取引先が多く、多様な顧客層を持つ企業は、安定した収益基盤を持っていると判断され、買い手企業にとって魅力的な対象となります。

また、主要な取引先に依存しすぎていないことも重要です。特定の企業との取引が全売上の大半を占めている場合、M&A後に取引が打ち切られるリスクがあるため、買い手企業が慎重になる可能性があります。複数の取引先と良好な関係を築き、売上の分散化を進めることが、M&Aの成功につながります。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

本記事では、M&Aと事業承継の特徴や、どのような状況でM&Aが有効なのかについて詳しく解説しました。また、事業承継を目的としたM&Aのメリット・デメリットや、事業承継を目的としたM&Aが適正であるか確認すべきポイントについて解説しました。

M&Aと事業承継の違いを理解することは、企業の未来を見据えた経営判断において重要なポイントとなります。

後継者不足に悩む中小企業の経営者や、事業の将来を真剣に考えている方は、本記事が事業承継の手段としてM&Aを検討する際のご参考となれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。

POPULAR