事業承継を目前に控えた経営者や、後継者選びに悩む中小企業の皆さまにとって、従業員承継は現実的かつ有力な選択肢となり得ます。親族に後を継がせることが難しい状況や、外部へのM&Aに不安を感じる場面でも、社内で信頼を築いてきた従業員なら安心して経営を託すことができます。

本記事では、事業承継の基本から従業員承継の手法、メリット・デメリット、具体的な進め方までを網羅的に解説します。

M&Aの基本的な概要については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→M&Aとは?概要・流れ・メリット・デメリット・成功ポイントを解説

事業承継とは、企業の経営者が後継者に対して、会社の経営権や資産、企業理念などを引き継ぐことを指します。引き継ぐ対象は目に見える株式や資金などの有形資産だけでなく、技術やノウハウ、経営方針といった無形の資産も含まれます。

近年、日本では経営者の高齢化が進行し、平均年齢は60歳を超えています。それに伴い、2025年問題と呼ばれる後継者不在による廃業が増加とそれに伴う雇用や技術の喪失といった深刻な社会課題を引き起こしています。そのため、中小企業が今後も持続的に成長していくためには、事業承継の早期準備が不可欠です。

なお、事業を引き継ぐことを「継承」と表現することもありますが、一般的には権利や財産だけでなく理念や経営資源も含めて引き継ぐ意味で「事業承継」という言葉が使われます。法律上でも「事業承継」が正式な表現とされており、企業の将来を見据えた重要なプロセスといえるでしょう。

2025年問題については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

→事業承継における2025年問題とは?影響や注意点を解説

事業承継の方法として、近年注目を集めているのが「従業員承継」です。これは、経営者の親族ではなく、社内で働く役員や従業員に経営権を引き継ぐ手法で、英語では「Management Buy Out(MBO)」と呼ばれます。従業員が会社の内部事情を熟知している点からも、スムーズな経営移行が期待される方法として支持を集めています。

MBOについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→MBOとは?M&A・TOBとの違い・メリット・流れ・事例を解説

MBOとEBO(Employee Buyout)などのバイアウトは、いずれも社内の人材が会社の経営を引き継ぐ手法ですが、その違いは「買い手の立場」にあります。

MBOは経営陣が株式や事業を買収し、経営権を握り続ける形で承継するのに対し、EBOは一般の従業員が株式を取得し、新たに経営者として会社を引き継ぎます。MBOは経営体制の継続性が重視される場面で活用され、EBOは現場に近い視点を活かしつつ、新たな体制による経営が期待されます。

どちらも親族以外への承継として注目される手法ですが、目的や組織の状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

従業員承継と混同されやすいのが親族承継やM&Aによる事業承継です。親族承継は経営者の家族に事業を引き継ぐ手法であるのに対し、従業員承継は親族以外の社内人材に承継する点が大きな違いです。特に、親族に経営を任せられる適任者がいないケースでは、実務に精通した従業員や役員に引き継ぐ従業員承継が現実的な選択肢になります。

一方、M&Aによる承継は、外部の企業や投資ファンドなど第三者に会社を譲渡する形です。これは後継者候補が社内外にいない場合の最終的な選択肢となるケースが多く、従業員承継とは承継先の性質が異なります。

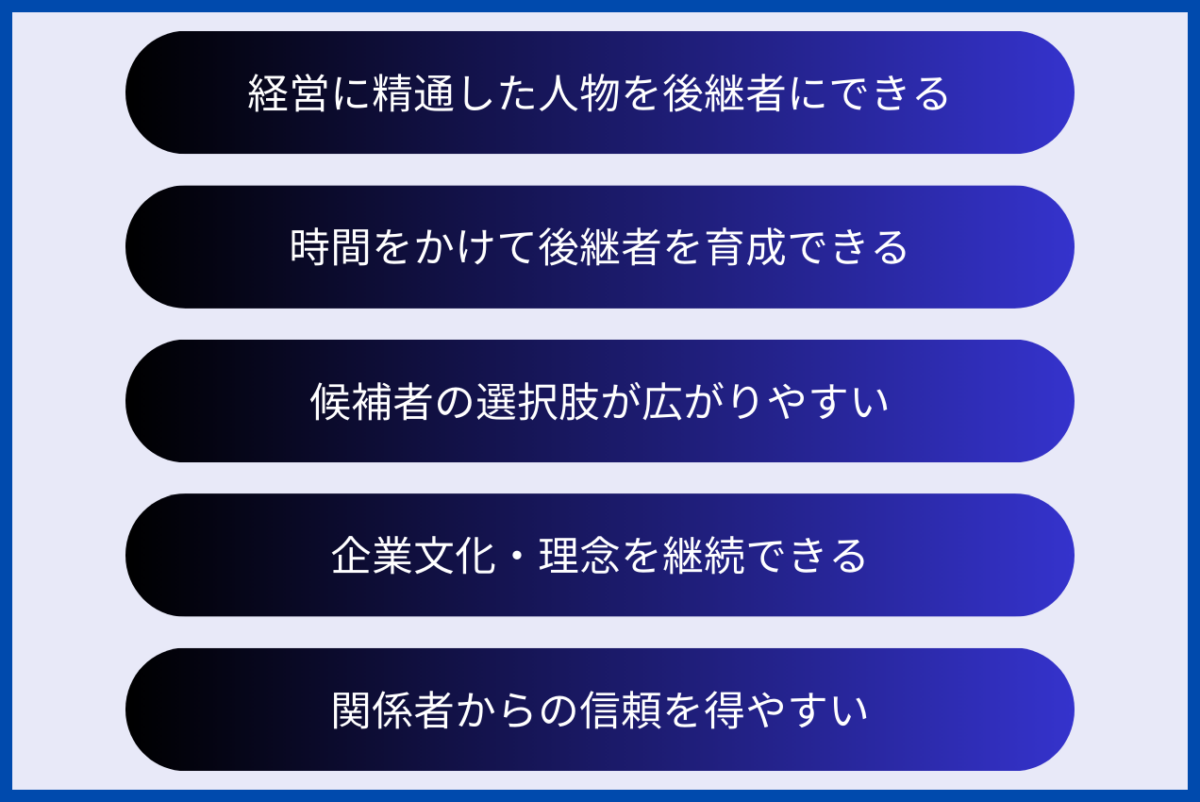

従業員承継は、社内の役員や従業員に事業を引き継ぐ方法として、近年注目を集めています。その最大の魅力は、会社の内情に精通した人材に経営を任せることができる点にあります。ここでは、従業員承継における代表的なメリットを詳しく解説します。

従業員承継のメリットの一つは、自社の事業内容や文化を深く理解している人物に経営を引き継ぐことができる点です。日々の業務に携わってきた役員や従業員は、現場での課題や顧客ニーズ、組織風土を熟知しています。

そのため、引継ぎ後の混乱を最小限に抑えることができ、従業員や取引先にとっても自然な交代と受け止められやすくなります。親族や外部の第三者では得られない「実務の即戦力」としての強みが、従業員承継にはあります。

後継者をじっくりと育てられる点も従業員承継のメリットです。オーナー経営者が従業員の中から後継者候補を選定した場合、日々の業務の中でその人物の資質や成長を見守りながら、段階的に育成していくことが可能になります。

一方で、親族が急きょ会社に入って後継者になるケースや、M&Aによって第三者に経営を引き継ぐ場合は、事業や社内文化への理解を深める時間が限られてしまいます。その点、従業員承継であれば、既に社内にいる人材を対象とするため、時間をかけた実践的な育成が可能であり、経営の引き継ぎをスムーズに進めやすいです。

従業員承継では、親族内承継に比べて後継者候補の幅が格段に広がります。親族承継の場合、候補者は子どもや兄弟姉妹などごく限られた範囲にとどまりますが、従業員承継では、社内に在籍するすべての役員・従業員が対象となるため、経営者としての資質や意欲を備えた人物を見極めやすくなります。

また、早い段階から意中の後継者に対し育成計画を立てられる点も、承継の成功率を高める大きなポイントです。

中小企業においては、創業者の想いや企業理念が事業運営の根幹となっているケースが多く見受けられます。そうした企業文化は一朝一夕で築かれるものではなく、時間をかけて社内に浸透してきた貴重な資産です。

従業員承継の場合、企業の価値観や風土を理解している人材が後継者となるため、その文化を自然な形で次代に承継することができます。特にM&Aのように外部から経営者を招くケースでは、文化の不一致が経営の混乱を招くリスクもあるため、この点は大きなメリットといえるでしょう。

会社を支えるのは、従業員だけでなく、取引先や金融機関など多くの利害関係者です。新たな経営者が社内出身であれば、これまで築き上げてきた信頼関係が承継後もスムーズに引き継がれます。

従業員承継であれば、現場での実績や人間関係を通じて既に信頼を獲得しているケースが多く、従業員や取引先、金融機関からの心理的なハードルが低くなる点も安心材料となります。

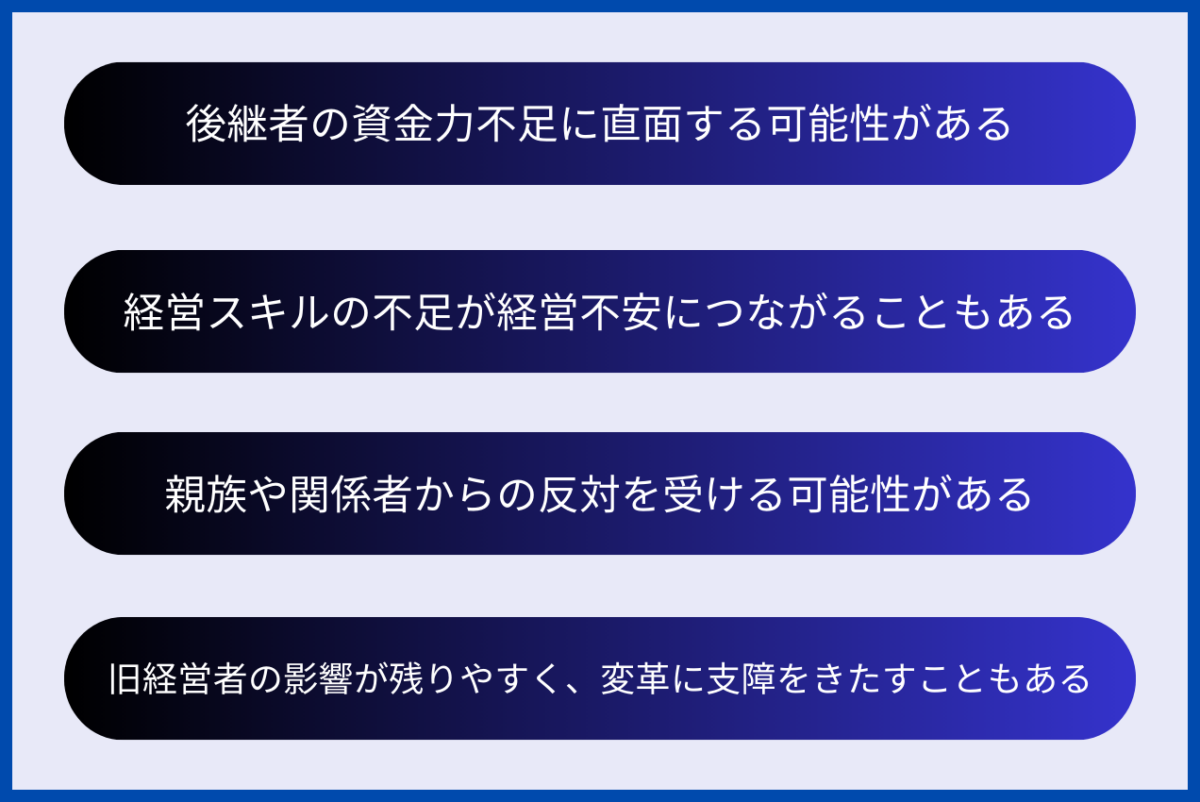

一方で、従業員承継には注意すべきデメリットも存在します。事前にそれらをしっかり理解しておかなければ、承継後の経営に支障をきたす恐れがあります。ここでは、主なデメリットについて詳しく解説します。

従業員承継では、後継者が株式を取得する必要があるため、多額の資金が求められることがあります。特に業績が良い企業ほど株式の評価額が高くなり、従業員の給与水準では自己資金のみでの買収は困難となります。

経営者が善意で安価に株式を譲渡しようとした場合でも、税務上は「贈与」と見なされ、高額な贈与税が課されるリスクがあるため、慎重な資金計画と事前の対策が不可欠です。

長年社内で実績を積んできた従業員であっても、経営者としてのスキルや覚悟が十分に備わっているとは限りません。

従業員と経営者では求められる役割や視点が大きく異なり、経営判断や財務の知識、リーダーシップの資質などが問われます。特に急な承継で準備期間が不十分だった場合には、経営の混乱や事業の停滞といったリスクも高まるでしょう。したがって、計画的な育成と長期的なサポートが重要となります。

従業員承継は、親族内承継に比べて合理的な判断に基づく手法ではありますが、経営者の家族など親族から反発を受けるケースも少なくありません。

特に、会社を創業者一族で支えてきた歴史がある場合には、「血縁以外に会社を譲るのは裏切りだ」といった感情論が表面化することもあります。円滑な承継を実現するためには、関係者との丁寧なコミュニケーションを通じて納得を得ることが不可欠です。

従業員承継は、企業文化や業務ノウハウの継続性という点でメリットがある一方で、旧経営者の考えや方針をそのまま踏襲しすぎることで、新たな視点や変革が生まれにくくなるリスクもあります。

市場環境が急激に変化する現代においては、柔軟でスピーディーな経営判断が求められます。従って、承継にあたっては単なる「過去の継続」ではなく、未来に向けた「成長戦略」もあわせて設計する必要があります。

従業員への事業承継を実現するためには、どのような方法を選択するかが非常に重要です。中小企業においては、後継者となる従業員が必ずしも豊富な資金や経営経験を持っているとは限らず、状況に応じた柔軟な承継方法の選定が求められます。従業員承継には大きく分けて、「経営権のみを引き継ぐ方法」「株式を有償で譲渡する方法」「株式を無償で譲渡する方法」の3つがあり、それぞれに特徴と注意点があります。

従業員承継において、もっともシンプルかつ初期費用を必要としない方法の一つが、経営権のみを後継者に譲渡する形です。この手法では、株式は現経営者の手元に残したまま、取締役会や株主総会の決議を経て、後継者を代表取締役に選出し、法人登記を変更することで実現します。

この方法の最大の利点は、後継者に株式購入のための資金が不要である点です。金銭的な負担をかけることなく、経営のバトンを渡すことができます。しかし、株式を保有する前経営者が引き続き会社の所有者であるため、実質的な最終決定権を握るのは依然として前経営者という構図になります。

結果として、後継者が独自の判断で大胆な経営改革を行うことが難しくなったり、従業員の間でも指揮系統に混乱が生じたりする可能性があります。

さらに、前経営者が他界した際には、相続をめぐって株式の所有権を巡るトラブルに発展するリスクも否定できません。あくまで一時的な措置、または他の方法と併用する形での導入が現実的です。

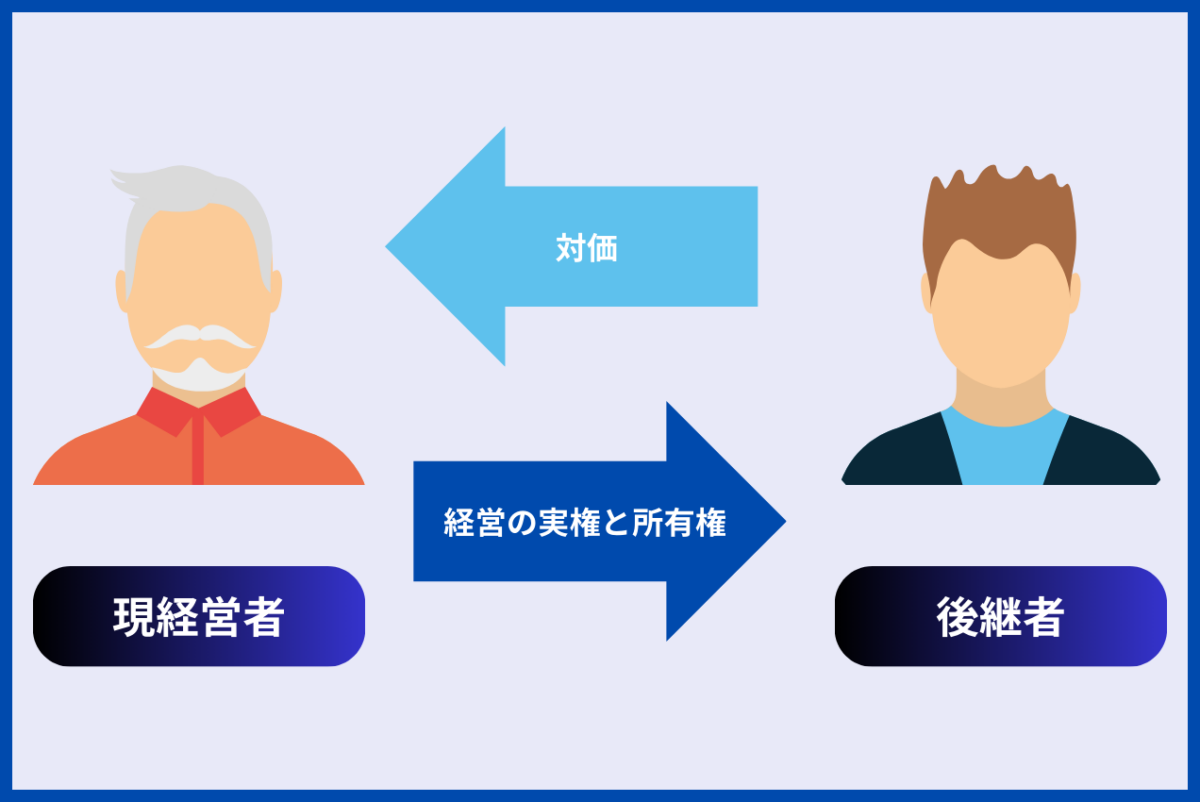

会社の経営権と所有権を一体として承継したい場合は、株式を有償で譲渡する方法が一般的です。経営者が保有する株式を後継者となる従業員が買い取ることにより、経営の実権と所有権の両方が後継者に移ります。この方法は、経営の自由度を高め、オーナーとしての自覚と責任を後継者に持たせることができるという点で大きなメリットがあります。

一方で大きな課題となるのが資金調達です。自社株の評価額は会社の業績や資産状況によって高額となる場合が多く、後継者がそのまま全額を自己資金で賄うことは現実的ではありません。そこで、分割払いによる株式購入や、日本政策金融公庫などからの融資、あるいはMBOによる新法人の設立といった手法が用いられることがあります。

特にMBOでは、後継者が設立した新法人が金融機関やファンドから資金を借り入れ、その資金で旧経営者から株式を取得します。最終的には新法人と元の会社を合併することで、後継者に経営の実権が集約されます。ファンドを活用する場合には、議決権の分配や意思決定プロセスに一定の調整が必要になることを理解しておくべきです。

また、従業員持株会を活用して、株式の一部を複数人の従業員に分散して譲渡する手法もあります。この方法では優先株を活用し、配当を重視しつつも議決権に制限を設けることで、経営権の集中と財産の分散を両立させることが可能です。

株式譲渡の概要や従業員持株会については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→株式譲渡とは?方法・手続き・税金・中小企業特有の注意点を解説

→従業員持株会とは?仕組み・注意点・導入の流れを解説

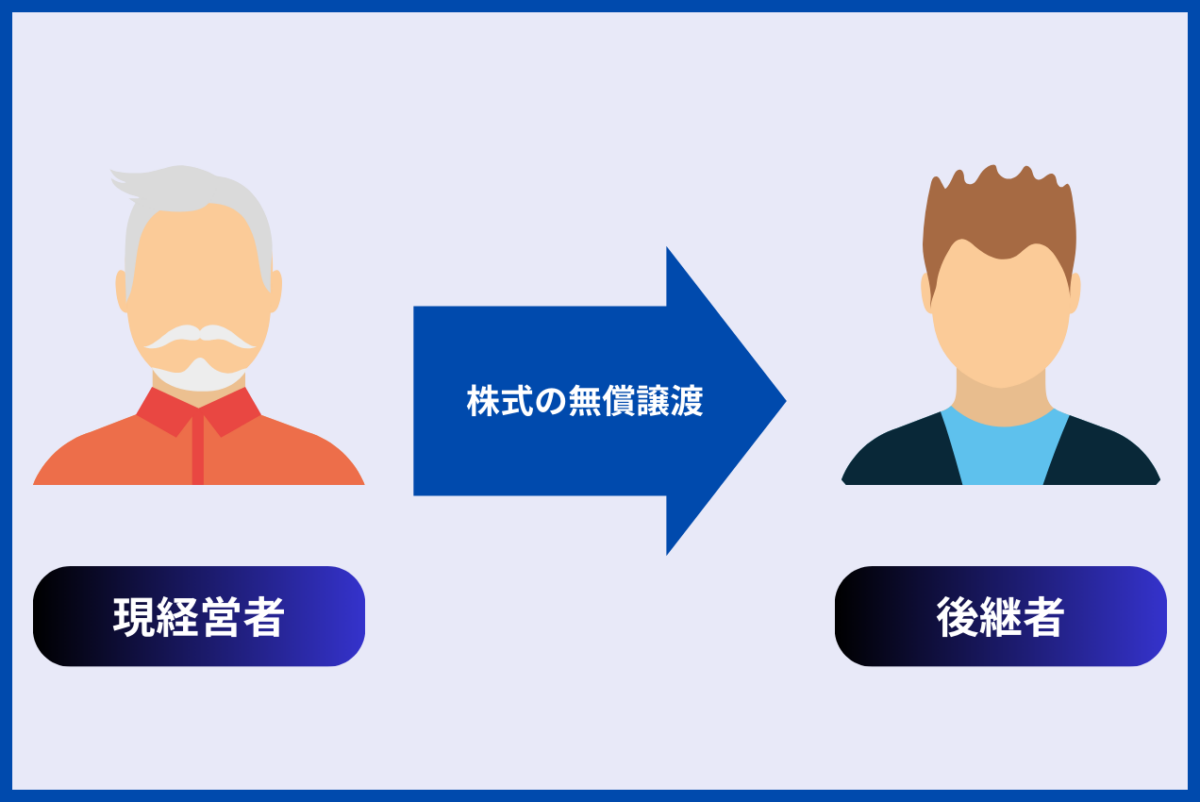

従業員承継のなかには、株式を無償で後継者に譲る方法も存在します。具体的には、生前に贈与を行う場合と、遺言によって遺贈を行う場合の2通りがあります。この方法は、後継者に大きな金銭的負担をかけることなく事業承継を進められる点で、資金力に不安のある後継者にとっては理想的です。

ただし、無償譲渡には税務上のリスクも伴います。贈与を受けた従業員には贈与税が課税され、株式の評価額が高ければ税額も相当なものとなります。たとえば、数千万円~億単位の贈与に対しては、45~55%にもなる高税率が適用され、受贈者は贈与税の納付に苦しむことになります。

また、無償譲渡は法定相続人の遺留分を侵害するリスクも含んでいます。経営者の財産の多くが自社株で構成されている場合、その株式を後継者に贈与すると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。経営承継円滑化法の認定を受ければ、一定の条件下で遺留分の対象外とすることも可能ですが、相続人全員の同意が必要であり、事前に入念な話し合いと合意形成が不可欠です。

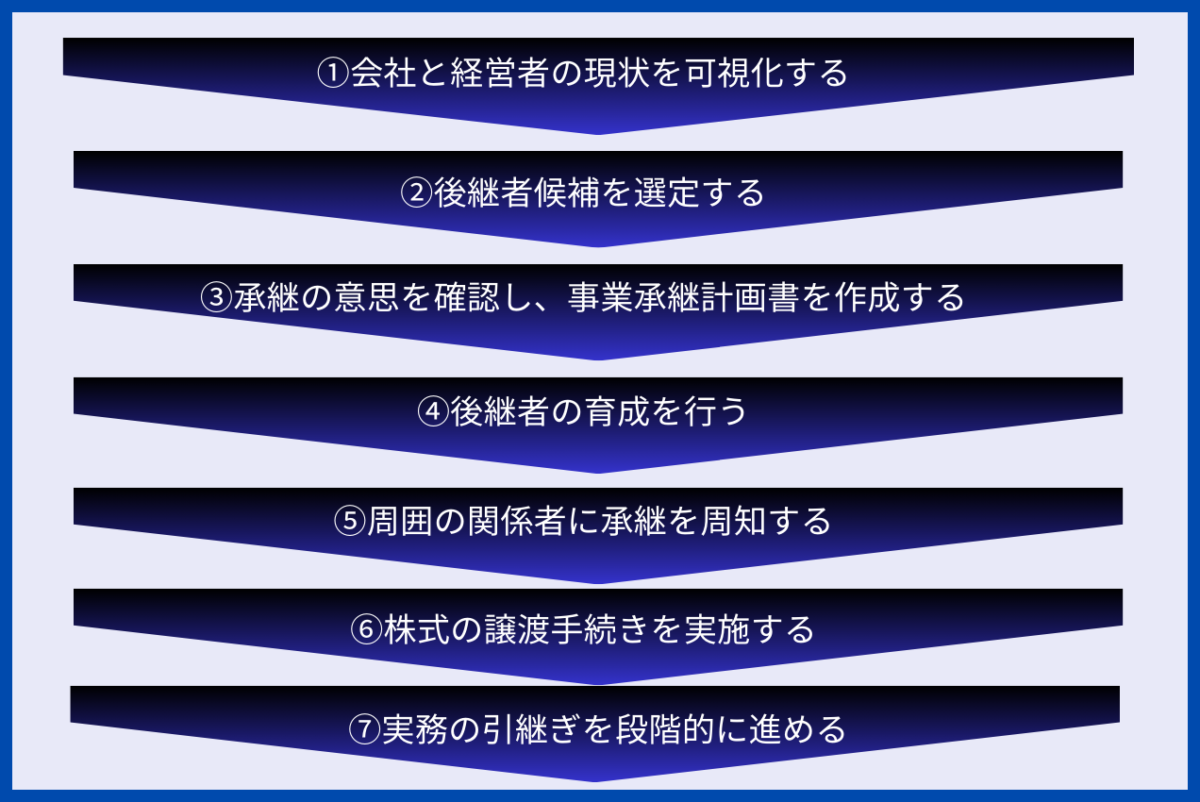

従業員に経営を引き継ぐ従業員承継は、準備不足や手続きの不備が原因でトラブルに発展することもあります。円滑な承継を実現するためには、段階を踏んだ計画的な進行が不可欠です。以下では、従業員承継の代表的な流れを7つのステップに分けて、詳しく解説します。

事業承継の第一歩は、会社の現状を正確に把握することから始まります。従業員数、設備、資産、売上、利益、負債など「人・物・金」の要素について詳細に洗い出し、どこに強みや課題があるかを明確にします。

同時に、経営者個人の資産や負債の状況、特に会社の株式の保有割合や事業用資産の所有状況なども把握しておくことが必要です。会社と個人の境界線が曖昧な中小企業では、両者の財務状況を区別することが、のちの承継手続きをスムーズに進める上で重要になります。

次のステップは、後継者となる人材の選定です。対象となるのは、たとえば共同創業者、専務や常務などの役員、あるいは優秀な社員です。これらの人材は業務や会社の理念を理解しており、承継後の経営にスムーズに入っていける可能性があります。

ただし、年齢や今後の経営ビジョン、社員からの信頼度など、様々な観点から適性を見極めることが求められます。特に複数の候補が挙げられる場合は、派閥の形成や対立といったリスクを考慮しながら、慎重に絞り込んでいく必要があります。

事業承継の際の後継者の選び方については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→事業承継の際の後継者の選び方とは?ポイントや具体的な方法を解説

後継者候補が決まったら、次に行うべきは本人への意思確認です。いくら適任と判断しても、本人に経営を引き継ぐ覚悟がなければ意味がありません。経営責任の重さを伝えた上で、しっかりと承継意思を確認しましょう。

その後、承継の時期や進行スケジュール、課題や対応策を記した事業承継計画書を策定します。策定の際には会社の未来を見据えた長期的な視点で、経営ビジョンや財務戦略、税務対策なども織り込みながら作成することが大切です。計画書があることで、関係者への説明がしやすくなり、承継全体の透明性と信頼性が高まります。

事業承継計画書については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→事業承継計画書とは?メリットや作成の流れやポイントを徹底解説

どれほど優れた人物であっても、すぐに経営者として通用するわけではありません。承継計画に基づき、後継者としての育成を進めていきます。

育成の方法としては、社内の複数部署を経験させたり、子会社の経営を任せたりすることで、実務的な判断力やマネジメント能力を高めていく方法があります。また、経営塾やセミナーへの参加を通じて、経営理論や財務管理について体系的に学ばせることも有効です。現経営者が直接指導しながら実務を伝えていく「OJT」も、重要な育成手段の一つとなります。

承継を社内外に周知するタイミングは、非常にデリケートです。早すぎると不要な憶測や混乱を生む恐れがあり、遅すぎると不信感や反発が生まれかねません。最適なタイミングを見極めながら、段階的に周知していくことが求められます。

まずは経営幹部や重要な役員に説明し、続いて従業員全体への発表を行います。その後、取引先や金融機関などの社外関係者に対しても、新体制への理解と協力を求めていきましょう。丁寧な説明と信頼構築が、承継後の安定的な運営を支える鍵となります。

承継を進めるうえで避けて通れないのが、経営権の源泉となる株式の引き継ぎです。基本的には、現経営者が保有する株式を後継者に譲渡することで、名実ともに新たな経営者が誕生します。

株式譲渡には有償・無償の方法があり、有償の場合は後継者による資金調達が必要です。MBOスキームを活用した買収や、分割払い、自己株式の取得などによって資金面の負担を軽減する工夫が求められます。一方、贈与や遺贈による無償譲渡は、後継者の経済的負担を抑えるメリットがあるものの、贈与税や相続トラブルなどに配慮が必要です。

育成と並行して、実務の引継ぎも段階的に進めていきます。営業、人事、財務、社外対応といった多岐にわたる業務を、実際に任せながら、現経営者のサポートのもとで経験を積ませていきます。

取引先との挨拶や業務フローの見直し、経営会議への参加など、経営者として必要な仕事を順を追って引き継ぐことで、自然な形でのバトンタッチが可能になります。すべての業務を問題なく引き継いだ段階で、従業員承継は完了となります。

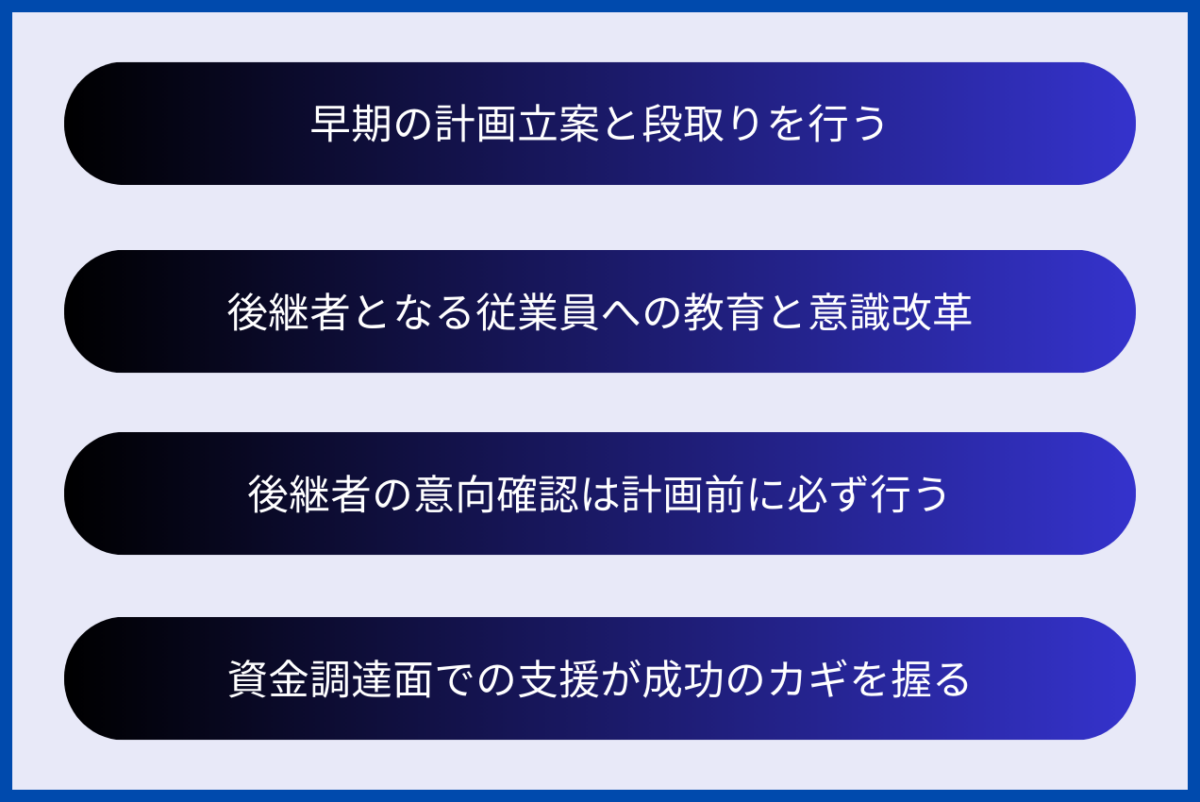

従業員承継は、信頼関係をベースに企業の経営を引き継ぐことができる点で魅力的な選択肢ですが、進め方を誤るとトラブルに発展することもあります。スムーズな事業承継を実現するためには、いくつかの重要なポイントを意識することが不可欠です。以下では、従業員承継において押さえておくべきポイントについて、詳しく解説します。

従業員への承継を考える際には、思い立ったタイミングですぐに実行できるものではありません。後継者を決めたからといって、即座に経営が引き継がれるわけではなく、承継の完了までには相応の準備期間が必要です。

特に、従業員を後継者とする場合には、教育や引き継ぎに時間をかける必要があるため、計画のスタートは早ければ早いほど良いといえるでしょう。

承継のタイミングや進行スケジュール、必要な資金や手続きなどをあらかじめ明文化した「事業承継計画書」を作成し、長期的な視点で取り組むことが重要です。時間をかけて準備することで、後継者が独立して経営に臨めるようになり、会社としても新たな体制を安心して迎えることができます。

従業員承継において特に重要なのが、後継者として選ばれた人物に対する教育です。たとえ社内で実績のある優秀な人材であっても、「経営者」としての責任や判断力をすぐに持ち合わせているとは限りません。

経営者になるためには、財務、組織運営、人材マネジメント、リスク管理など幅広い知識とスキルが求められます。また、取引先との折衝や金融機関との対応など、外部との交渉も経営者の重要な役割です。

経営者に必要なスキルを後継者が自然に習得できるように、現経営者はOJTを中心に、段階的な育成を進めていく必要があります。加えて、経営者向けの研修やセミナーへの参加、異業種の経営者との交流を通じて、経営の全体像を体感させることも有効です。

経営者が従業員を後継者に指名したとしても、その本人が承継を望んでいるとは限りません。責任の重さや資金的な不安、個人保証の負担など、従業員にとって経営者となることは簡単な決断ではありません。

特に中小企業では、経営者が金融機関からの借り入れに対して個人保証をしているケースが多く、承継後にその責任を引き継ぐことに躊躇する人も少なくありません。

したがって、候補者に対しては早い段階で打診を行い、承継への意思があるかどうかを率直に確認しておくことが欠かせません。仮に拒否された場合でも、他の候補を検討する余地が確保でき、承継計画が無駄になるリスクを最小限に抑えられます。

従業員承継では、後継者が現経営者から株式を取得するケースが多く見られます。しかし、一般的な従業員や役員にとっては、数千万円単位の資金を一括で準備するのは現実的に困難です。そのため、資金調達が重要な課題となります。

たとえば、役員報酬の増額によって資金を蓄える期間を設ける方法や、日本政策金融公庫などの公的機関からの融資を活用する方法、ファンドやベンチャーキャピタルから出資を受けるスキームなど、複数の選択肢が考えられます。

さらに、国が用意している事業承継税制や補助金制度の活用も、負担を軽減する手段として有効です。会社の財務状況や後継者の状況に応じて、最適な資金調達方法を検討し、円滑な承継を実現しましょう。

中小企業における借入金には、現経営者の個人保証や担保が伴っていることが少なくありません。事業承継に際しては、これらの責任を後継者が引き継ぐことが求められます。

しかし、保証人の交代や担保の変更には、金融機関の承認が必要です。後継者に経営実績や信用が不足している場合には、金融機関が承継を認めないこともあるため、慎重な対応が求められます。

こうしたリスクを回避するためには、借入金の返済を進めて負債額を縮小させたり、前経営者が「会長」や「顧問」として一定期間残ることで金融機関の不安を払拭するなどの工夫が有効です。また、承継に向けて金融機関と事前に丁寧な協議を重ねておくことも、スムーズな信用引き継ぎには欠かせません。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

従業員承継は、会社の実情をよく知る人材に経営を託せるという点で、大きな魅力を持っています。しかしその一方で、資金や経営スキル、関係者との調整など、乗り越えるべき課題も少なくありません。重要なのは、メリットとリスクを正しく理解し、早期に計画を立て、段階的に準備を進めていくことです。

本記事の内容が、事業承継を検討している経営者の方の参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。

POPULAR