事業承継は、企業の存続と発展にとって極めて重要なプロセスです。しかし、多くの中小企業では、十分な準備が整わないまま経営者の交代を迎え、混乱を招いてしまうケースが少なくありません。

本記事では、事業承継計画書の必要性や具体的な作成手順を詳しく解説し、スムーズな承継を実現するためのポイントを紹介します。

この記事の監修者事業承継計画書とは、企業の経営者が事業を次の世代へ円滑に引き継ぐために策定する中長期的な計画書のことです。

企業の存続を確実なものにするためには、単に後継者を決めるだけではなく、財務戦略や経営権の移行、関係者との調整など、さまざまな要素を考慮しながら準備を進める必要があります。

特に中小企業の場合、事業承継の準備が不十分だと、経営の混乱を招き、企業の存続が難しくなることもあるため、早期の計画策定が求められます。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

事業承継計画書を策定することは、企業の将来を安定させるために欠かせません。経営者の交代は企業にとって大きな転換点であり、適切な準備がなければ経営の混乱を引き起こす可能性があります。

特に中小企業の場合、経営者個人の能力や人脈に依存する部分が大きいため、事前に計画を立てておかなければ、後継者がスムーズに経営を引き継ぐことが難しくなります。そのため、事業承継計画書を作成し、承継のプロセスを明確にしておくことが重要です。

事業承継計画書を策定することは、単なる事業の引き継ぎではなく、企業の継続的な成長や安定経営を実現するために重要となってきます。

計画書を作成せずに場当たり的に進めると、後継者がスムーズに事業を引き継ぐことができず、経営の混乱を招く可能性があります。事業承継計画書を作成することで、企業の現状を把握し、後継者の育成や関係者との調整を進めながら、より確実な事業承継を実現できます。

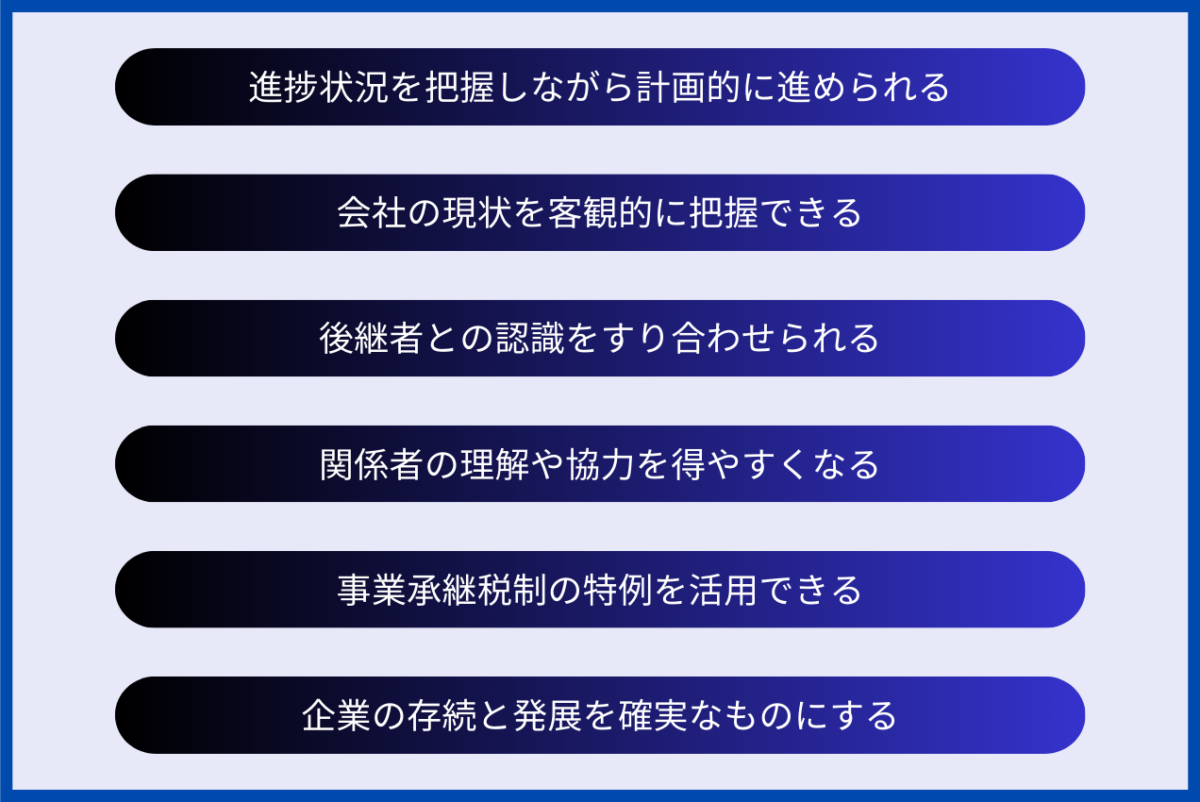

本記事では、事業継承計画書を作成することによるメリットを6つ解説していきます。

事業承継計画書を作成するうえで、具体的なスケジュールや実施すべき手続きを明記することにより、何をどのタイミングで行うべきかが明確になり、進捗状況を可視化することができます。

計画書がない状態で承継を進めると、必要な手続きが漏れたり、途中で計画が頓挫したりするリスクが高まります。しかし、事業承継計画書を策定しておけば、各プロセスを着実に進めることができ、効率的に事業を引き継ぐことが可能になります。

事業承継計画書を作成する過程では、企業の経営状況や財務状況、将来の事業展望を詳細に分析することになります。結果として、自社の強みや弱み、改善すべき課題が浮き彫りになり、承継後の成長戦略を明確にすることができます。

特に、市場環境が変化し続ける現代では、過去の成功事例が必ずしも今後の成長につながるとは限りません。事業承継計画書の策定をきっかけに、経営戦略を見直し、時代の変化に対応した企業運営を進めることができます。

事業承継計画書には、後継者に求める役割や将来の経営方針などが明記されます。計画書を策定する際には、現経営者と後継者が議論を重ねながら、双方の考えをすり合わせることが不可欠です。

事前にしっかりと認識を共有することで、承継後の経営方針のズレを防ぎ、スムーズな経営移行を実現できます。特に、現経営者と後継者の経営スタイルやビジョンが異なる場合、事前に方向性を明確にしておくことが、企業の安定経営につながります。

事業承継は、経営者と後継者だけの問題ではありません。従業員や取引先、金融機関など、多くの関係者が関与するため、彼らの理解や協力を得ることが重要になります。

事業承継計画書を作成していく中で、関係者と摺り合わせを行っていくことで、承継後の企業運営についての不安を払拭し、信頼関係を維持しやすくなります。特に金融機関に対しては、事業承継計画を示すことで、融資や取引の継続をスムーズに進めることができます。

事業承継を行う際には、相続税や贈与税の負担が発生するため、財務的な課題も考慮しなければなりません。特に中小企業の場合、多額の税負担が経営の障害となることがあります。

しかし、一定の条件を満たせば、事業承継税制の特例を活用し、税負担を軽減することが可能です。条件の一つとして、事業承継計画書を作成していることが挙げられるため、計画書を適切に整備することで、税制の優遇措置を活用しやすくなります。

事業承継計画書を作成することは、企業の未来を安定させる上で欠かせません。計画書を作成することで、経営者が急な引退や病気などの事情で退任した際に、企業が混乱し、業績が悪化するリスクが高まります。

しかし、事前に計画書を作成しておけば、予期せぬ状況にも柔軟に対応でき、企業の存続と発展を確実なものにすることができます。特に中小企業においては、経営者の個人的なネットワークやノウハウに依存しているケースが多いため、事業承継計画を通じてこうした資産を後継者へ適切に引き継ぐことが重要です。

事業承継を円滑に進めるためには、綿密な計画が必要です。計画を立てずに進めてしまうと、後継者の選定や資産の引き継ぎ、社内外の関係者との調整が適切に行われず、企業の存続に影響を及ぼす可能性があります。事業承継計画書を作成することで、承継に向けた具体的なステップが明確化され、スムーズな移行を実現できます。

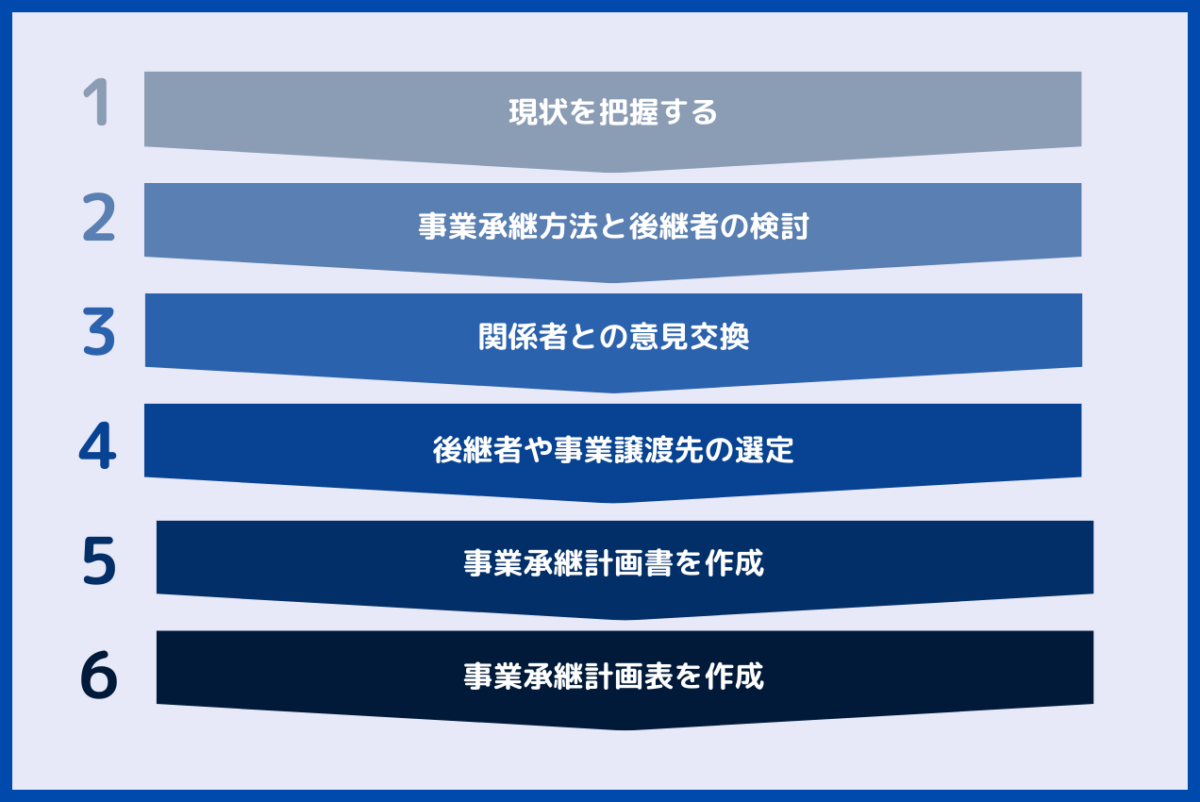

実際に事業承継計画書を作成するにあたっての具体的な流れを詳しく解説していきます。

事業承継計画を策定するにあたって、まず現状を正確に把握することが不可欠です。現経営者が保有する株式や企業の資産・負債、契約関係などの経営資源を整理することで、後継者にどのように引き継ぐべきかを検討しやすくなります。また、事業の財務状況や収益構造、取引先との関係も確認し、経営の課題を明らかにすることで、承継後の経営基盤を強化するための具体的な施策を検討することができます。

事業承継の方法には、「親族への承継」「従業員や役員への承継」「第三者への承継(M&A)」の3つの選択肢があります。どの方法を選ぶかによって、準備すべきことが異なるため、慎重に検討する必要があります。

親族内承継は、後継者の選定が比較的スムーズに進む反面、従業員や取引先から不満の声が上がる可能性があります。従業員や役員への承継は、企業文化や経営方針が維持されやすい一方で、株式の譲渡や経営資源の調整に時間がかかる場合があります。

M&Aによる第三者への承継は、買収先が適切であれば企業の成長機会を生み出せる可能性があるものの、事業の方向性が変わるリスクも伴います。

それぞれのメリット・デメリットを比較し、企業の状況に適した方法を選択することが求められます。

従業員や第三者への事業承継、M&Aの基本については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→従業員承継とは?メリット・デメリットや承継の流れを解説

→「第三者承継」とは?方法・メリット・事例までわかりやすく解説

→M&Aとは?概要・流れ・メリット・デメリット・成功ポイントを解説

事業承継の方向性が決まったら、後継者候補や社内外の関係者と意見交換を行い、承継に対する理解を得ることが必要です。後継者に経営を引き継ぐ意思があるかどうかを確認するとともに、役員や従業員、取引先、金融機関などにも事業承継の計画を共有し、協力を得ることが重要です。

事業承継は経営者個人の問題ではなく、企業全体に関わる課題です。関係者の理解を得ることで、円滑な事業承継を進めることができます。また、承継後の企業の方向性を関係者と共有し、承継のプロセスが円滑に進むように調整することが求められます。

関係者との意見交換を通じて、後継者や事業譲渡先を最終決定します。後継者が確定することで、具体的な事業承継のスケジュールや必要な準備が明確になります。また、後継者が社内の役職に就任し、徐々に経営の経験を積むためのプロセスを設計することが重要です。

親族承継の場合は、親族間での合意形成をしっかりと行い、経営権の移行に関する準備を進める必要があります。従業員や役員への承継では、後継者が企業を支えるリーダーとしての役割を果たせるよう、教育や研修を計画的に進めます。

M&Aによる承継の場合は、譲渡先は他会社、個人、事業承継ファンドなど様々な選択肢があります。適切な譲渡先を選定し、買収条件や事業の継続性について十分に協議することが求められます。

後継者や事業承継の方針が決まったら、事業承継計画書を作成します。計画書には、事業承継の時期や方法、経営課題と解決策、承継後の経営ビジョンなどを具体的に記載します。

事業承継計画書を作成することで、関係者間での認識のズレを防ぎ、円滑な事業移行を実現できます。また、事業承継に伴うリスクや課題を事前に把握し、必要な対策を講じることで、事業が承継されたあとも、経営の安定化をはかることができます。

事業承継計画書の作成後は、具体的なスケジュールを策定し、事業承継計画表を作成します。計画表では、事業承継の各ステップを時系列で整理し、どのタイミングで何を実施すべきかを明確にします。また、計画表を活用することで、経営者交代の準備を計画的に進め、承継の遅延や混乱を防ぐことができます。

事業承継計画書として決められた様式はありませんが、事業の引き継ぎを円滑に進めるために、記載すべき内容を解説していきます。

事業承継計画書には、最も基本的な情報を明記する必要があります。具体的には、現経営者と後継者の情報、事業承継の時期、承継の方法などが含まれます。現経営者の氏名や年齢、後継者の氏名や続柄を記載することで、承継の対象者が明確になります。

また、事業承継の実施時期についても、現経営者の引退年齢や後継者の準備状況を考慮しながら設定することが重要です。

さらに、事業承継の方法として、「親族内承継」「従業員・役員への承継」「第三者への承継(M&A)」のいずれを選択するかについても、具体的に記載します。

事業承継のプロセスをどのように進めるのかを明確にし、各段階で実施すべき事項を整理します。後継者の育成計画、自社株式や資産の譲渡、関係者への説明と協力の確保などが主な項目です。

後継者の育成については、どのようなスキルや経験を身につけるべきか、研修や実務経験の計画を記載します。例えば、一定期間、役員として経営に携わる期間を設けたり、外部研修を受講させたりするなどの具体的な施策を盛り込むことが望ましいです。

自社株式や会社財産の譲渡に関しては、株式の移転方法や時期を明確にすることが重要です。相続や贈与、売却など、どの方法を用いるかを記載し、記載した方法における税務対策も考慮する必要があります。特に、事業承継税制の特例を活用する場合は、こうした要件を満たすための計画も盛り込むことが求められます。

また、事業承継は経営者や後継者だけでなく、従業員や取引先、金融機関など、多くの関係者に影響を及ぼします。そのため、事前に関係者との意見交換を行い、理解を得るプロセスも記載することが重要です。

事業承継計画書には、事業承継に向けた各年度の実施内容を記載することが望ましいです。通常、事業承継は5年から10年の期間をかけて進められるため、企業全体、経営者、後継者のそれぞれの立場で、具体的な計画を策定することが求められます。

企業として、承継に向けてどのような準備を進めるかを記載します。具体的には、売上や利益の目標、事業戦略の策定、経営体制の整備などが含まれます。後継者が引き継いだ後も安定した経営を続けられるように、財務基盤の強化や市場での競争力向上を目指す内容を盛り込むことが大切です。

現経営者が事業承継に向けて実施すべき事項を整理します。例えば、どの時点で役職を後継者に引き継ぐのか、持ち株をどの程度残すのか、退職後の関与の度合いなどを明記します。また、従業員や取引先への事業承継の公表時期についても計画を立てることが望ましいです。

後継者の教育プランや役職の変更について、具体的なスケジュールを作成します。例えば、「1年目は経営幹部として業務を学び、3年目に取締役、5年目に代表取締役に就任する」といった段階的な承継計画を立てることが効果的です。また、株式の保有割合や経営権の移行に関する詳細も記載します。

事業承継は、経営権の移行が完了した時点で終わりではありません。承継後の経営ビジョンや成長戦略を計画に組み込むことで、企業の継続的な発展を支えることができます。特に、承継後にどのような事業展開を行うのか、経営理念やビジョンの継承方法を明確にしておくことが重要です。

経営理念については、現経営者が大切にしてきた価値観や企業文化をどのように維持し、発展させるかを記載します。理念を明文化することで、後継者が方針を継承しやすくなり、企業の一貫性を保つことができます。

また、事業の成長戦略として、新規事業の展開や市場拡大の計画を盛り込むことで、後継者が経営を軌道に乗せやすくなります。例えば、「5年間で新規市場への進出を図る」「設備投資を強化し、生産能力を向上させる」といった具体的な目標を設定することが効果的です。

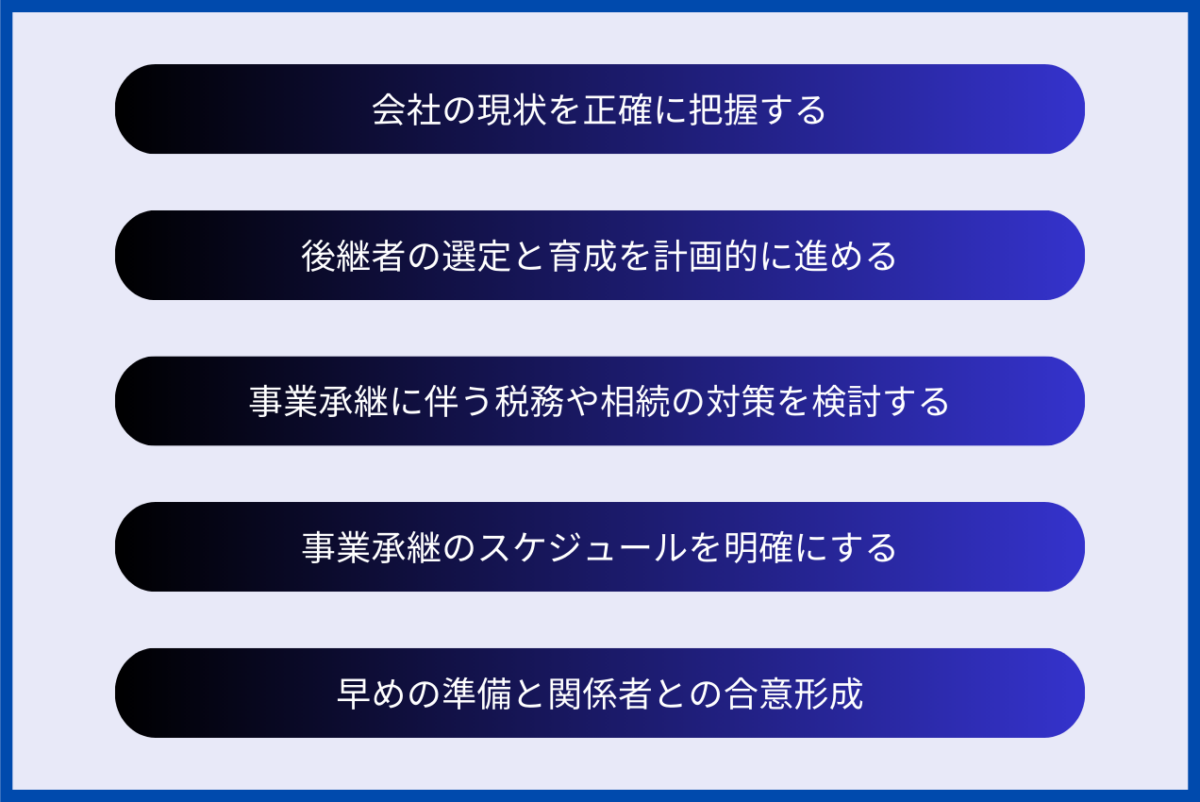

事業承継計画書を作成する際には、後継者の選定や企業の財務状況、相続や税務の対策など、多岐にわたる項目を検討する必要があります。事業承継は長期的なプロセスであり、計画的に準備を進めることで、円滑な承継と企業の存続を実現できます。そのため、事業承継計画書の作成にあたっては、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが求められます。

以下で具体的な事業承継計画書作成にあたってのポイントを解説します。

事業承継計画を策定する際には、まず企業の現状を把握することが不可欠です。経営者が持つ資産や負債、事業の成長性、従業員の構成、取引先との関係性など、さまざまな要素を網羅的に整理し、後継者が経営の引き継ぎをスムーズに行えるよう準備を整えます。

特に、会社の財務状況やキャッシュフローの見通しは、事業承継後の安定した経営に直結するため、慎重に分析することが重要です。負債が多い場合は、事業承継前にどのように整理するか検討し、後継者の負担を軽減できるよう対策を講じることが求められます。

また、企業の競争力を維持・向上させるためには、事業の強みと弱みを把握し、将来的な市場環境を予測することが欠かせません。競争が激化している業界では、事業承継のタイミングが経営の存続に影響を及ぼすため、適切な時期を見極める必要があります。

キャッシュフローについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→キャッシュフローとは?計算書の見方やM&Aとの関係性などを解説

事業承継計画書を作成する際に最も重要な要素の一つが、後継者の選定です。後継者候補は、親族、従業員、または第三者のいずれかから選定することになりますが、それぞれの方法には異なるメリットとデメリットがあります。

親族内承継の場合は、後継者の育成がしやすいものの、他の親族との間で争いが生じる可能性があるため、事前に合意形成を進めることが大切です。

従業員への承継は、会社の方針や文化を維持しやすいという利点がある一方で、株式の取得資金の調達が課題となることがあります。

第三者承継、つまりM&Aを利用した事業承継は、最適な買い手を見つけることができれば企業価値を向上させる可能性があるものの、取引先や従業員の理解を得ることが求められます。

後継者の育成は、単なる知識の継承にとどまらず、経営判断力やリーダーシップの醸成も含まれます。そのため、事業承継までの期間を設定し、段階的に権限を移譲していくことが望ましいです。

例えば、一定期間は経営陣の一員として経営に携わらせ、取締役や副社長のポジションに就かせることで、後継者としての適性を確かめるとともに、社内外の信頼を獲得しやすくなります。

事業承継を進めるうえで避けて通れないのが、税務や相続の問題です。経営者が保有する自社株式や不動産、設備などの資産をどのように引き継ぐのかを事前に検討しておくことで、相続税や贈与税の負担を最小限に抑えることができます。

特に、中小企業では事業承継税制を活用することで、贈与税や相続税の納税猶予を受けることが可能になります。ただし、事業承継税制を利用するためには、一定の条件を満たし、事業承継計画書を策定し、行政の認定を受ける必要があります。

また、相続が発生した際に、後継者以外の相続人と株式や財産の分配を巡ってトラブルが起こるケースも少なくありません。そのため、遺言書の作成や生前贈与の活用など、相続人全員が納得できるような財産分配の方法を検討し、早い段階で関係者と話し合いを行うことが望まれます。

事業承継計画書には、事業承継の具体的なスケジュールを明確に記載することが重要です。

事業承継は一度に完了するものではなく、10年程度の期間をかけて進められるものです。そのため、どのタイミングで後継者に経営権を譲渡するのか、どの段階で社内外に公表するのかを慎重に決める必要があります。

特に、経営権の移行と株式の譲渡のタイミングを適切に設定することで、従業員や取引先からの信頼を維持しながら、スムーズな移行を進めることができます。

さらに、事業承継計画書には、後継者の育成計画や、事業承継後のビジョンも盛り込むことが重要です。承継後の会社の経営方針や成長戦略を明確にすることで、関係者の理解を得やすくなります。また、取引先や金融機関などの外部関係者に対しても、事業承継後の計画を共有することで、信用を維持しやすくなります。

事業承継は経営者の引退が迫ってから考え始めるのではなく、早めに計画を立てておくことが重要です。特に、事業承継の準備が不十分なまま経営者が急逝した場合、後継者が決まらず会社の存続が危ぶまれるケースもあります。そのため、経営者がまだ現役で活動している段階から、後継者の選定や育成、財務対策を進めることが求められます。

また、事業承継を円滑に進めるためには、後継者だけでなく、従業員や取引先、金融機関、株主などの関係者の理解を得ることが不可欠です。関係者との対話を重ね、事業承継の方針について合意形成を図ることで、承継後のトラブルを防ぐことができます。特に、社内での摩擦を避けるために、後継者の公表のタイミングや承継の進め方について、慎重に計画を立てることが求められます。

会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。

当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。

また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。

さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。

当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。

無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

本記事では、事業承継計画書を作成する意義やメリット、具体的な作成手順について詳しく解説しました。特に、後継者の選定や育成、財務・税務の対策、関係者との合意形成は、承継を成功させるために欠かせない要素です。また、円滑な事業承継を実現するためにも、早めの準備を進め、計画的に承継を進めることが大切です。

本記事が事業承継を控えている経営者や、将来的に事業を引き継ぐ可能性のある後継者の方のご参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。

POPULAR