事業譲渡は、会社の事業や資産を他社に譲渡する手法であり、M&Aの一環として行われることが一般的です。事業譲渡では、基本的に債権者保護手続きは不要となりますが、債権者保護手続きが必要なケースも存在します。

本記事では、債権者保護手続きが必要な場合の具体的な流れや注意点について詳しく解説します。

M&Aや事業譲渡の基本的な概要については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→M&Aとは?概要・流れ・メリット・デメリット・成功ポイントを解説

→事業譲渡とは?M&Aや株式譲渡との違い・メリット・流れ・注意点を解説

目次

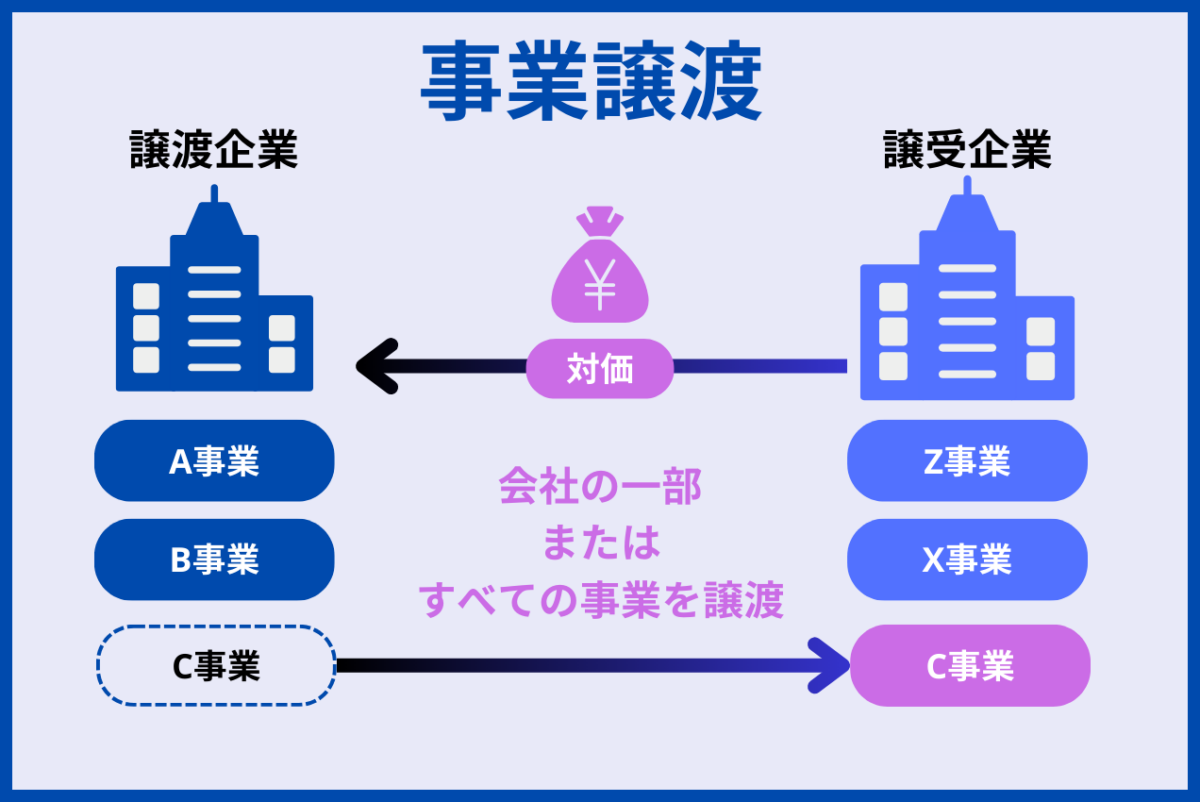

事業譲渡とは、企業が保有する事業の一部または全部を、譲受企業に売却するM&A手法の一つです。

事業譲渡によるM&Aの際の企業価値の評価では、譲渡企業が保有する事業資産だけでなく、ノウハウ、技術、取引先との関係といった無形財産(のれん)の価値も考慮されます。株式譲渡と異なり、事業そのものを対象に売買が行われるため、企業全体ではなく特定の事業に焦点を当てたM&Aが可能です。

当社ではM&Aによる会社・事業の売却を検討するオーナー様に向けて、

・「M&Aによる売却の基本的な流れ」

・「M&Aで事業売却をするメリット」

・「M&Aによる事業売却を成功させるために重要なポイント」

など、M&Aに関する事項を徹底的に網羅し、M&Aのプロの目線で分かりやすく解説した「成功するM&A入門書」を"無料でプレゼント"しております。(内容を一部先にお見せします!)

下記バナーから無料でダウンロードできますので、ぜひダウンロードいただいた上で、M&Aについて体系的に理解するための入門書として活用してみてください。

事業譲渡における注意点は以下の2点になります。

事業譲渡は法的に債権者保護手続きの対象外ですが、売り手企業の経営状況悪化など債務の不履行が懸念される場合、債権者とのトラブル回避のために配慮が必要です。主要な事業を譲渡することで財務状況が悪化し、債務履行が困難になるケースでは、事前に説明や調整を行うことが必要です。

買い手企業が売り手の商号をそのまま使用する場合、債権者が債務の弁済責任を誤解するリスクがあるため、会社法により買い手企業は売り手企業の債務についても責任を負わなければなりません。商号続用の有無や債務承継について明確に説明し、必要に応じて免責登記を行うことが必要です。

債権者保護手続きとは、事業譲渡やM&Aを実施するとき、債権者が不利益を被らないように保護するために設けられた法的な仕組みです。対象となる企業が買収される前に、債権者に通知を行い、一定の期間内に異議を申し立てる機会を設けます。債権者が異議を唱えた場合、企業は適切な弁済や担保の提供を行う義務が発生します。

事業譲渡において、債権者保護手続きが会社法上、求められていません。求められていない理由は、事業譲渡が個別承継を基本とし、債務の移転には個別に債権者の同意を必要とするからです。債権者が事業譲渡の内容に合意しない限り、債務は譲渡先企業に移転しません。

しかし、事業譲渡による債権者の利益が損なわれる場合、民法の詐害行為取消権が行使されるリスクがあります。詐害行為取消権とは債権者が自身の回収可能性を保護するために設けられたもので、不正な財産移転や事業譲渡が行われた場合に取引を無効化する手段の一つです。

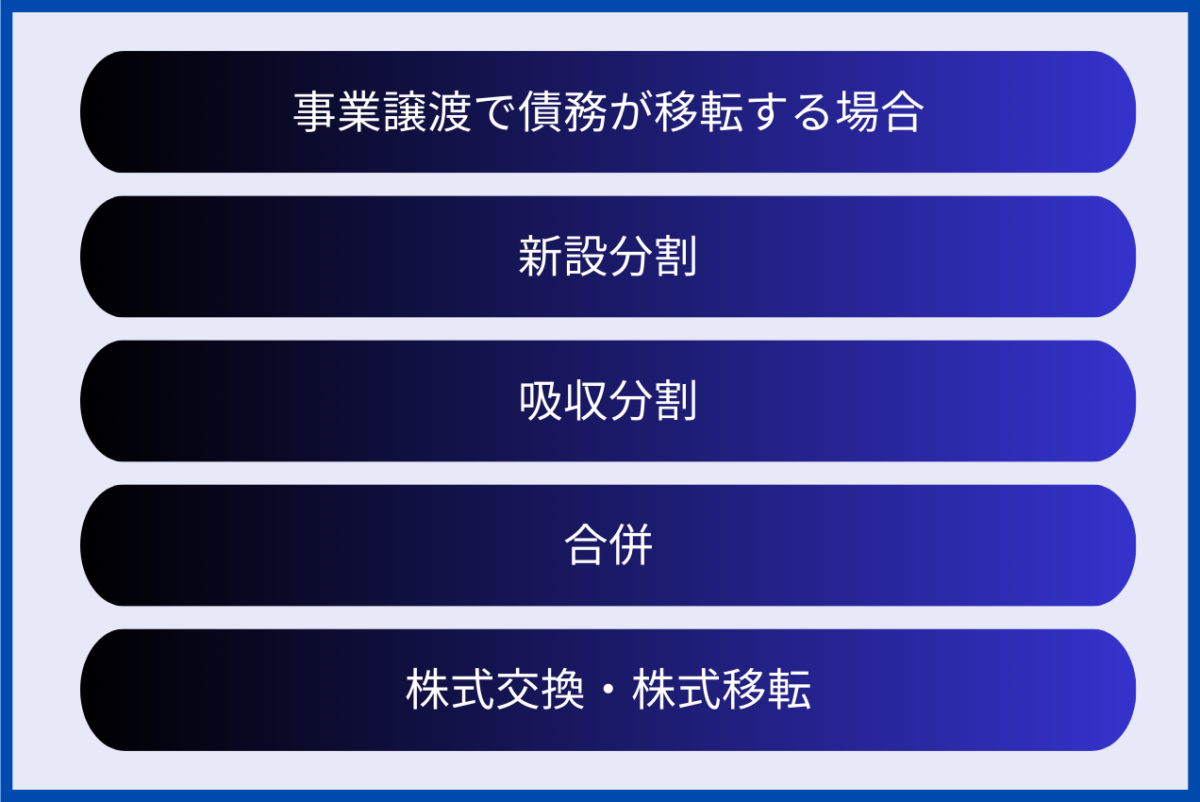

M&Aの手法により、債権者保護手続きの要否が異なります。以下は債権者保護手続きが必要な場合です。

前述の通り、基本的には事業譲渡において債権者保護手続きをする必要はありません。しかしながら、事業譲渡において債務が買い手企業に移転する場合は、債権者から見た債務者が変わるため、債権者保護手続きが必要となります。

新設分割とは、既存の会社から新たに設立した会社に事業を引き継ぐ手法です。事業の引き継ぎに伴い、新設会社の資金力不足や事業減少による影響などにより、債権者のリスクが発生するため、債権者保護手続きが必要となります。

吸収分割とは、既存の会社が持つ事業を別の既存会社に引き継ぐ手法です。分割会社(事業を分割する会社)と承継会社(事業を引き継ぐ会社)の間で行われる吸収分割でも、承継会社の財務リスクなどがあるため、債権者保護手続きが必要になります。

合併とは、複数の会社が統合して1社に集約されるM&Aの手法です。合併では吸収合併または新設合併の手法が選択でき、「包括承継」が行われるため、債権者の個別同意を得る必要はありませんが、合併による資本金の減少や経営状況の悪化などのリスクがあり、債権者保護手続きが必要となります。

株式交換や株式移転では、完全子会社と完全親会社の関係が成立するため、債務の直接承継が発生せず、債権者保護手続きは必要ありません。ただし、完全親会社が、完全子会社の株主に対して株式以外の対価を交付する場合は債権者保護手続きが必要となります。また、完全子会社が新株予約権付社債を発行している場合、社債権者に対して通知が必要となります。

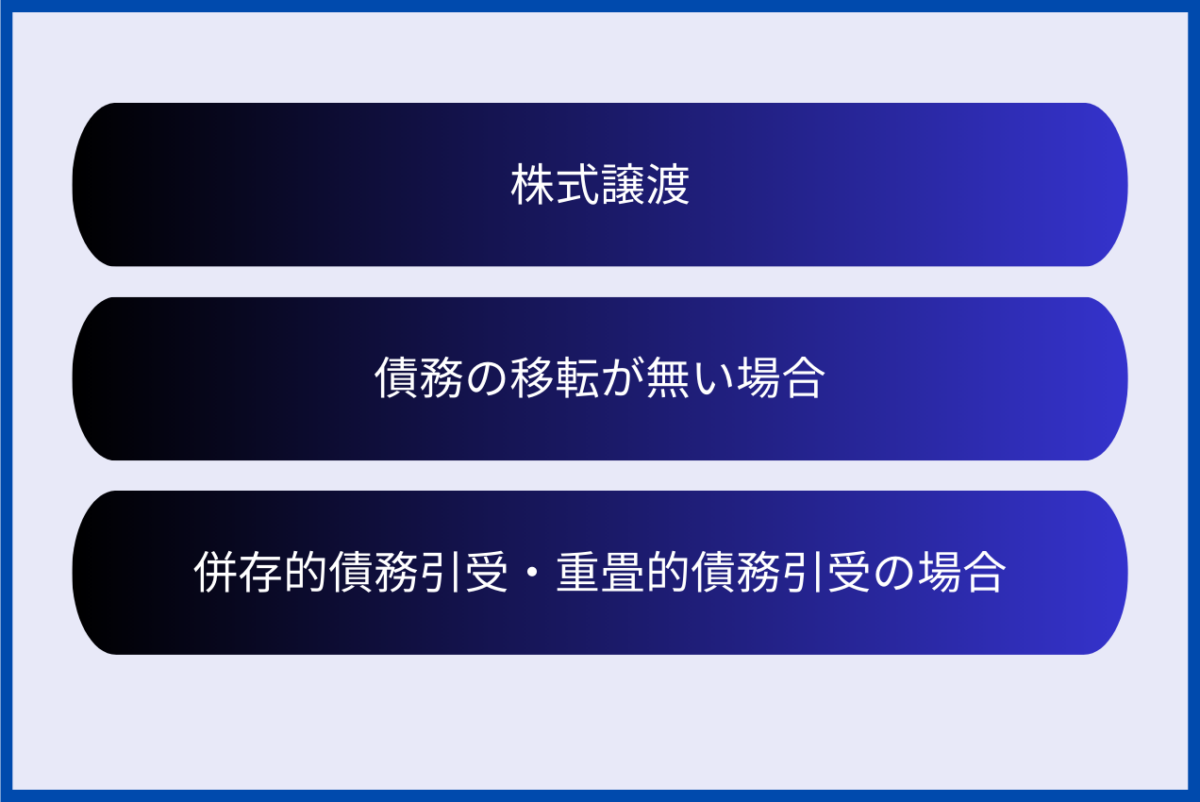

M&Aの手法により、債権者保護手続き必要の要否が異なります。以下は債権者保護手続きが不要な場合です。

株式譲渡は、会社の株式を売買することで経営権を移転させる手法です。株式譲渡では、会社の所有者が変化するだけで会社の資産・負債に変化がない点や債権者の立場に変化がない点から、債権者保護手続きは不要です。

株式譲渡については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→株式譲渡とは?方法・手続き・税金・中小企業特有の注意点を解説

M&Aにより債務の移転がない場合は、債権者のリスクや影響が変化せず、これまで通り、元の債務者に対して弁済を請求できるため、債権者保護手続きは不要です。

併存的債務引受・重量的債務引受は売り手と買い手の双方が債務者となり、連帯して債務を引き受ける手法です。 債権者は売り手と買い手のどちらにも債権を請求できるため、不利益を被るどころか有利な立場になるほか、支払いの安全性が高まりリスクが軽減されるため、債権者保護手続きは不要です。

債務者保護手続きにおいて、1か月程度の時間が必要とされています。M&Aの手法によって変化しますが、組織再編を済ませるために最低でも1か月程度の時間が必要とされるためです。

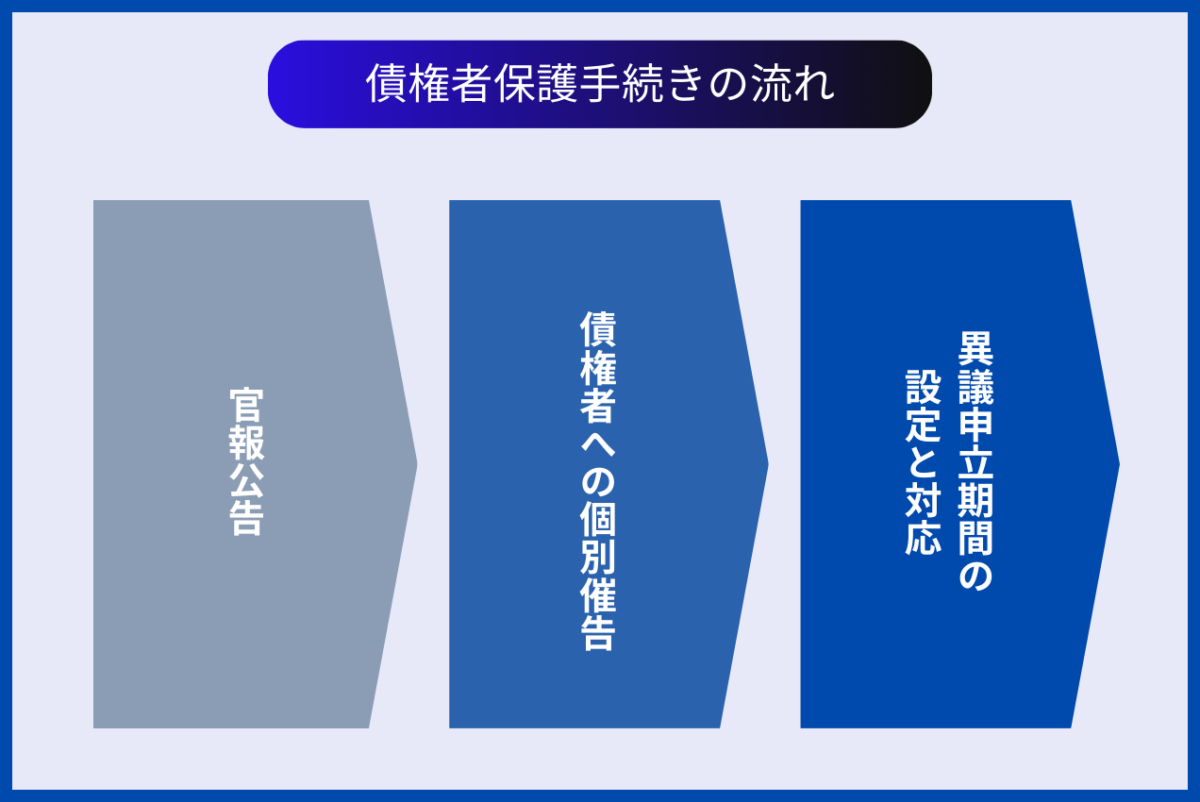

債権者保護手続きの流れは以下の通りとなります。

最初のステップは、官報に公告を掲載することです。官報公告は、事業譲渡が予定されていることを広く知らせる手段であり、債権者に対応の準備を促す重要な役割となります。

官報公告と同時に、すべての債権者に個別催告を行います。催告書には、事業譲渡の詳細情報や異議申し立ての方法が記載されており、債権者が納得できるよう丁寧に説明する必要があります。また、定款の変更により個別催告を省略できる場合もあります。

官報公告日および個別催告から1カ月以上の異議申し立て期間を設けます。この期間中に異議が提出された場合、債務の弁済・担保の提供・債権者に対し異議の根拠がないことを立証することのいずれかの対応が必要です。

債権者に異議を唱えられた場合の、手続きや対応例を解説します。

債権者の異議とは、債権者が事業譲渡や組織再編の計画に対し、自身の権利が侵害される恐れがあるとして反対の意思を表明することです。債権者が意義を申し立てた場合は、その都度対応をする必要があります。

しかし、実際には債務者にとって不利益が無い場合は債権者保護の対応を行う必要はありません。

債権者が異議を申し立てた場合の対応例は、債務の弁済、担保の提供、信託財産の設定などで債務の解消を図ることが多いです。

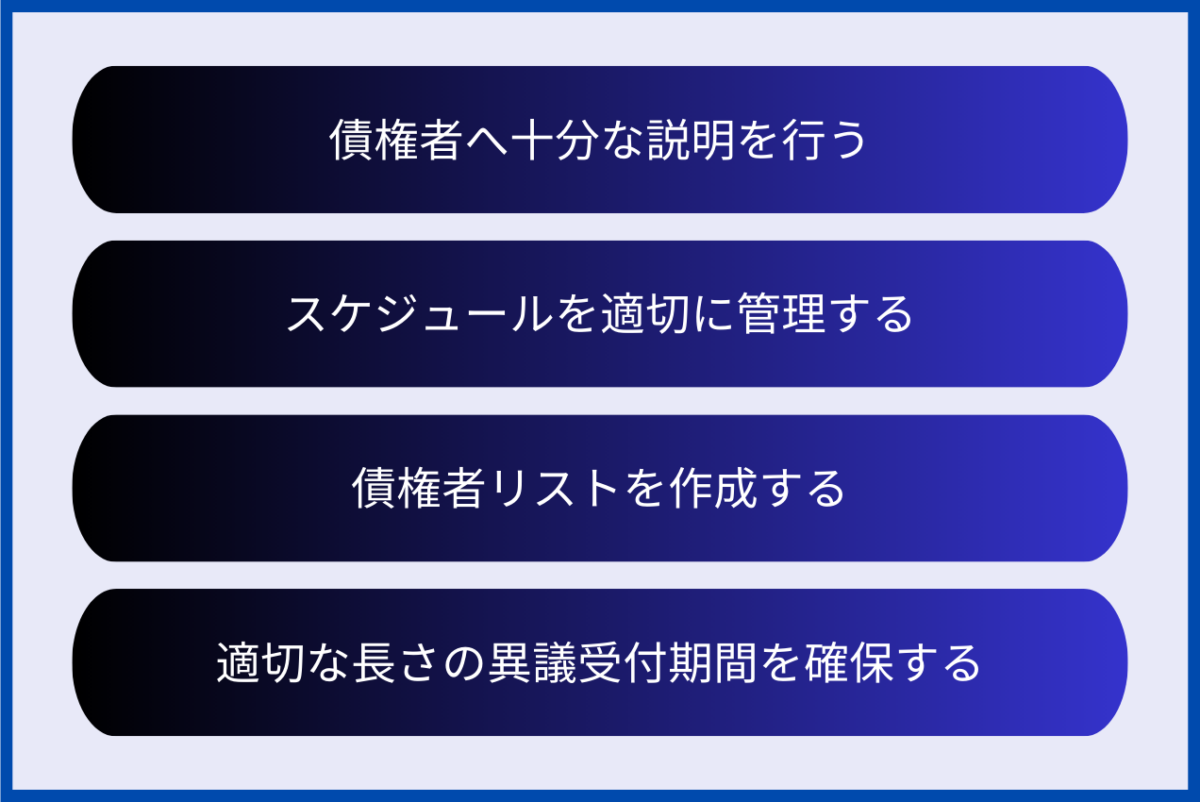

債権者保護手続きを行う際の注意点を解説していきます。

債権者保護手続きにおいて最も重要なポイントの一つが、債権者に対して適切な説明を行うことです。

事業譲渡は債権者にとって、債権が回収できないリスクが伴う可能性があるため、事業譲渡を行う理由や背景、譲渡後の事業計画を丁寧に説明する必要があります。

例えば、事業譲渡が売り手企業に資金をもたらし、資金をもとに事業の拡大や再編を図ることで債権の履行がより確実になることを示すと、債権者の理解を得やすくなります。

また、事業譲渡によるメリットだけでなく、債権者にどのようなリスクがあり、それに対してどのような対策を講じるのかを明確に伝えることで、債権者からの信頼を得るようにしましょう。

債権者保護手続きは複数の段階で進められるため、適切なスケジュール管理が必要不可欠です。特に官報公告や個別催告には一定の期間を要するため、終了までの期間を正確に把握し、計画的に進行することが求められます。

官報公告は申し込みから掲載までに1〜2週間かかるうえ、最低1カ月以上の掲載期間が必要となるため、事業譲渡のスケジュール全体を見据えた上で、余裕を持った計画を立てることが重要です。

さらに、債権者保護手続きが完了していない状態で登記申請してしまうと、手続きのやり直しや事業譲渡そのものが無効化してしまうリスクがあります。重要な問題が起こる前に、各手続きの期間を正確に把握し、スケジュールを管理することが不可欠です。

債権者への個別催告を行うためには、正確な債権者リストを作成することが必要となります。債権者リストが不完全だと、通知漏れが発生し、債権者保護手続きが無効となる可能性があります。

特に注意すべき点は、小規模な債権者や少額の債権を持つ債権者の見落としです。このケースは意外と発生しやすいため、リストの作成時には入念な確認が必要となります。

リストの作成は一度行えば終わりではなく、定期的に更新し、最新の債権者情報を反映させることで、通知漏れや誤りを未然に防ぐことが可能となります。

債権者保護手続きにおいて異議申立期間の設定は法的に定められており、官報公告および個別通知から最低1カ月以上の期間を確保する必要があります。設定された期間が1カ月未満の場合、手続きが不適正とされ、やり直しを求められることになります。

異議申立期間を設定する際には、官報公告の掲載日を基準に計算し、期間内にすべての債権者が異議を申し立てられる状態を確保しなければなりません。特に個別催告については、郵送に要する日数も考慮し、債権者の手元に通知が届いてから1カ月以上の期間を設定することが必要です。

異議申立期間を適切に確保することで、債権者からの異議を正当に扱う環境を整え、事業譲渡を円滑に進めることが可能になります。

会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。

当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。

また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。

さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。

当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。

無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

事業譲渡における債権者保護手続きは法律上必須ではありませんが、債権者に不利益が生じる可能性がある場合は必要となるケースがあります。そのため、事業譲渡を成功させるために欠かせないステップとなりえます。

手続きの詳細を理解し、適切に実行することで、債権者とのトラブルを未然に防ぐことができます。M&Aの専門家と連携しながら進めることで、効率的かつ円滑に手続きを進めることが可能です。最後までお読みいただきありがとうございました。

M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。

POPULAR