事業承継の方法として今なお多くの中小企業で選ばれている「親族内承継」。経営理念や企業文化を自然に受け継ぎやすく、関係者からの信頼も得やすい一方で、後継者の資質や親族間の調整といった課題も抱えています。

本記事では、親族内承継の基本から具体的な進め方、税務対策やトラブル回避のポイントまで詳しく解説していきます。

この記事の監修者親族内承継とは、現経営者の子どもや兄弟、孫などの親族に対して、会社の経営権や資産を引き継ぐ事業承継の一形態です。親族内承継は、これまで多くの日本企業で採用されてきた歴史ある承継手段であり、特に中小企業においては主流とされてきました。親族内であれば経営方針や企業文化の共有がしやすく、比較的スムーズにバトンタッチを進めることができる点が特徴です。

親族内承継と親族外承継の大きな違いは、事業を誰に引き継ぐかという点です。親族内承継では、経営者の家族にあたる人物、例えば実子や兄弟姉妹、配偶者や甥姪などに事業を承継します。

一方で、親族外承継では、役員や従業員といった社内の人材へのMBO(マネジメント・バイアウト)・EBO(エンプロイー・バイアウト)、あるいは外部から招いた経営者候補に承継されます。家族の中に後継者がいない、または引き継ぐ意思がない場合には、親族外承継が選択肢となります。

親族内承継とM&Aによる事業承継は、どちらも経営権を次世代へ移行させる点では共通していますが、承継相手と承継の目的に大きな違いがあります。

親族内承継では家族に会社を残すことが目的とされるのに対し、M&Aでは他の企業や投資ファンドへ売却し、企業価値を金銭的に最大化することが主な目的です。また、M&Aでは相続税の負担が発生しないケースが多く、親族内承継とは異なる財務上のメリットもあるといえます。

かつては主流であった親族内承継も、近年は減少傾向にあります。帝国データバンクの調査によると、2024年に実施された事業承継のうち、親族内での承継(同族承継)は全体の32.2%にとどまっています。2023年の同調査では36.0%であったため、1年で約4%減少しています。代わって親族外承継の一種である「内部昇格」が36.4%と増加し、初めて親族内承継を上回る結果となりました。

この背景には、少子化や価値観の多様化により、親族の中に事業承継を希望する人が減少している現実があります。また、従業員や役員など、企業の中で業務に精通している人材が後継者として選ばれるケースも増えており、「脱ファミリー」の流れが進んでいるといえます。

会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。

当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。

また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。

さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。

当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。

無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

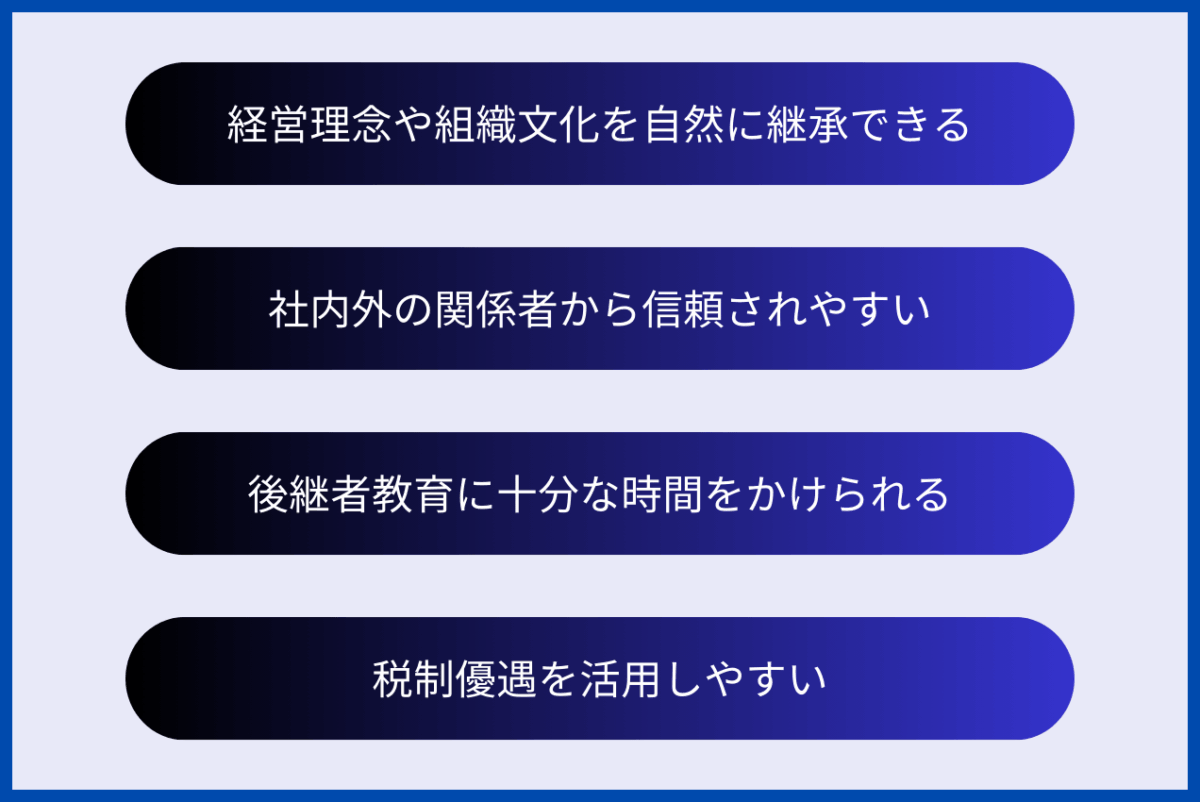

親族内承継には、企業理念や経営文化の継続、外部関係者からの信頼性の高さ、税制面での優遇措置など、さまざまな利点があります。事業を安定的に次世代へ引き継ぐうえで、親族内承継は有効な選択肢のひとつです。

以下で親族内承継の具体的なメリットを解説します。

親族内承継の最大の強みは、現経営者が長年培ってきた経営理念や企業文化を後継者へ無理なく引き継ぐことができることです。

血縁関係にある親族であれば、幼少期から経営の現場を間近で見てきたケースも多く、企業に対する理解度が高い傾向にあります。こうした背景により、経営判断や組織方針に対する認識のズレが起きにくく、経営の一貫性を保ちやすくなります。

親族に経営を託す場合、多くの従業員や取引先、金融機関などからも「納得感」を持たれやすい傾向があります。

日本において親族内承継は伝統的なスタイルとされており、既定路線として受け止められることが多いため、事業承継後の混乱が起きにくい点は大きなメリットです。後継者が早期に周知されれば、関係者からの信頼も高まり、安定した引き継ぎが可能になります。

親族内承継では、後継者を早期に決定し、長期的な視点で教育を施すことが可能です。

経営に必要な知識やスキルを段階的に学ばせることで、後継者が自信を持って事業運営に臨めるようになります。また、社内でのジョブローテーションや外部企業での経験を通じて、多角的な視点を育むこともでき、経営者としての資質を高めることにつながります。

事業承継税制の活用により、相続税や贈与税の猶予・免除を受けられる可能性があることも親族内承継のメリットです。

事業承継税制を活用すれば、税負担を大幅に軽減でき、後継者が安心して経営に集中できる環境が整います。特に中小企業においては資金的な負担が経営に大きく影響するため、税制優遇は親族内承継を選ぶうえで重要な要素となります。

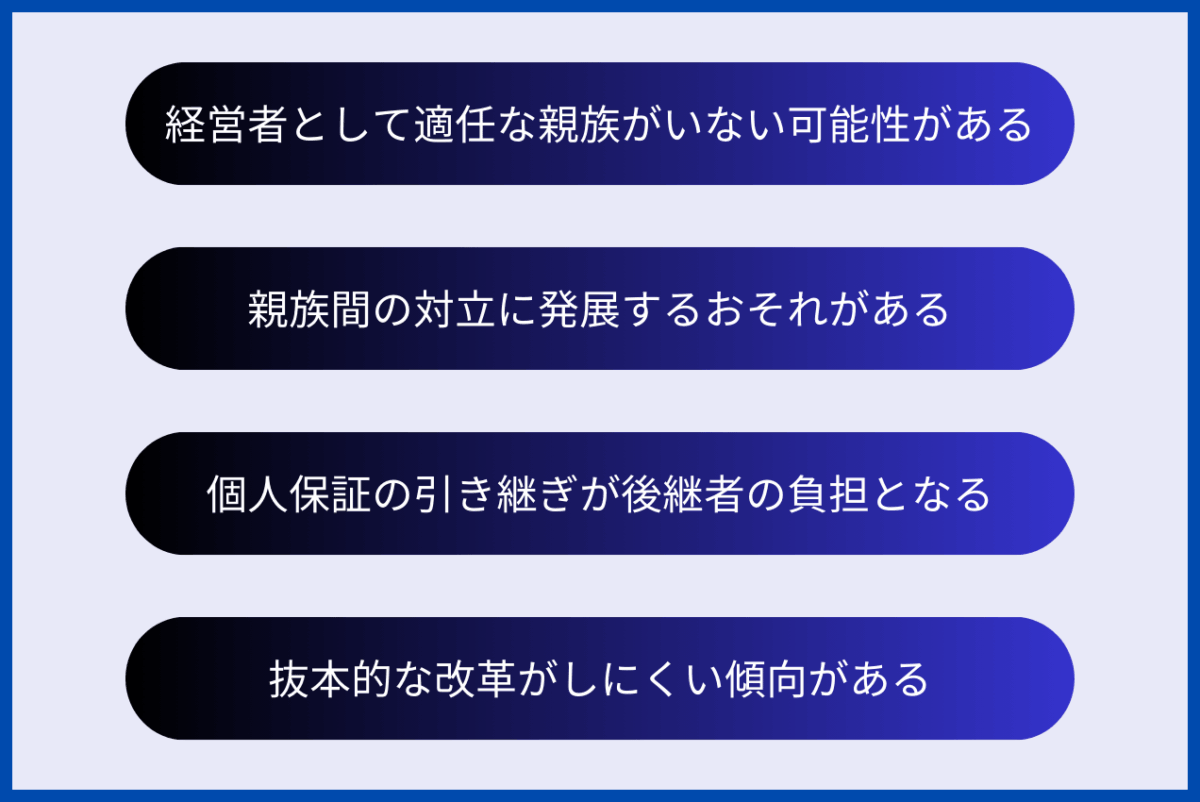

親族内承継は多くの利点を持つ一方で、いくつかの注意すべきデメリットも存在します。特に後継者の資質や相続に伴うトラブルなどは、円滑な承継を妨げる原因となるため、事前の備えが欠かせません。

以下で親族内承継の具体的なデメリットを解説します。

親族内承継のデメリットのひとつは、後継者となるべき親族が必ずしも経営に適しているとは限らない点です。

経営に対する関心や能力が不足している場合、会社の将来に不安が残ることになります。実際に、帝国データバンクの調査でも、後継者不在の企業が2024年は52.1%を占めるなど依然として多数を占めており、親族内での承継が難航するケースが目立ちます。

親族内に複数の法定相続人が存在する場合、誰が会社を継ぐかを巡って意見が対立する可能性があります。

後継者以外の親族から不満が出れば、資産や株式の分散につながり、企業の意思決定にも悪影響を及ぼします。遺留分など民法上の規定にも配慮しながら、相続人全体の合意形成を図ることが必要です。

中小企業では、現経営者が個人で借入の保証人となっているケースが多く見られます。

事業を承継する際には、この個人保証も一緒に引き継がなければならない場合があり、後継者にとっては大きなリスクとなります。経営者保証のガイドラインにより、一定の条件下では個人保証の解除も可能ですが、金融機関によっては新たな保証を求められることもあるため、慎重な交渉が必要です。

親族内承継では、先代経営者の方針や企業の伝統に縛られやすく、大胆な経営方針の転換が難しい場面もあります。

たとえ市場環境が変化していても、「これまで通り」の姿勢が優先され、変革が後回しになるケースも少なくありません。こうした保守的な姿勢が、企業の成長を妨げるリスクも内包しています。

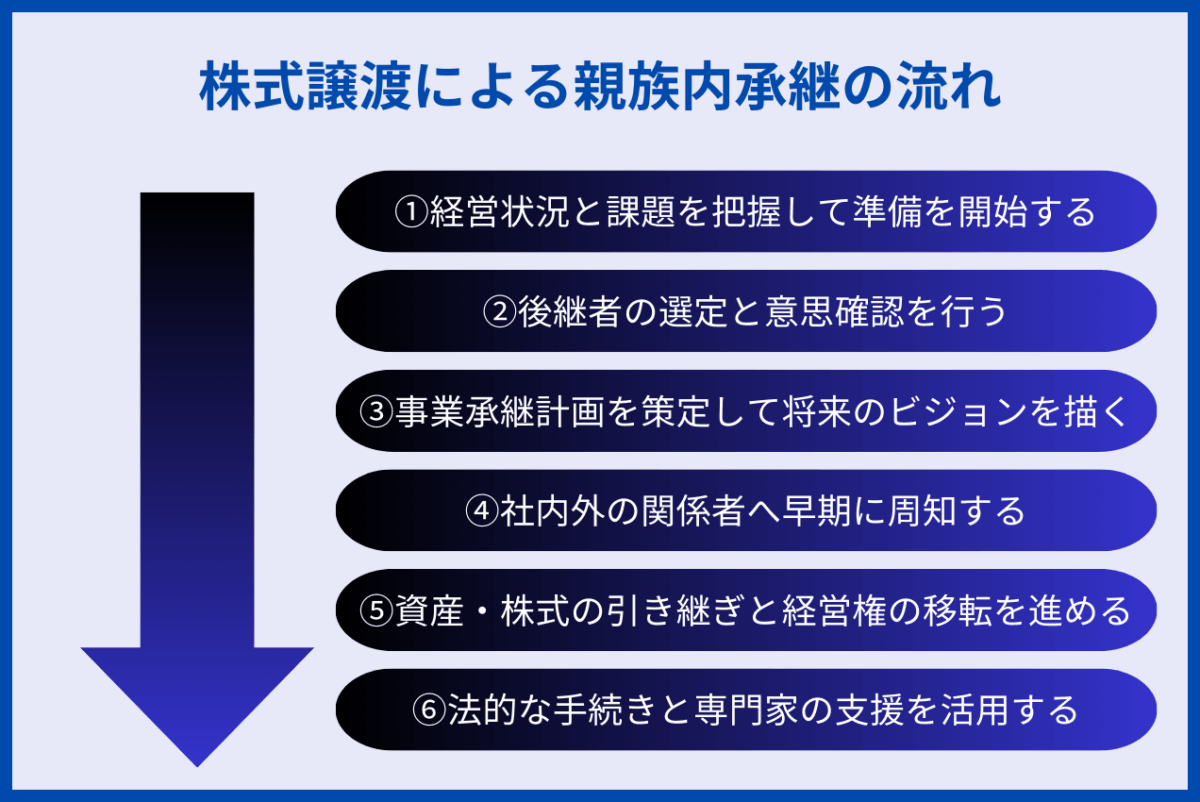

スムーズに親族内承継を実現するためには、早い段階から計画的に準備を進めることが求められます。後継者の選定から法的手続きに至るまで、各ステップを丁寧に実行することが、事業の安定と持続的成長につながります。

以下で親族内承継の具体的な流れを解説します。

親族内承継を実行する前提として、現在の会社の経営状態を正確に理解することが重要です。

事業の収益性や成長性、競争力などを客観的に評価したうえで、改善すべき課題を洗い出しましょう。また、承継対象となる資産や借入、個人保証の有無なども把握しておくことで、後継者に何を引き継ぐのかが明確になり、承継後の混乱を避けることができます。

後継者の候補が親族の中に複数いる場合には、誰が最適な人物であるかを慎重に見極める必要があります。

年齢や能力、経営への適性だけでなく、本人の承継に対する意欲も重要な判断材料です。また、後継者だけでなく、他の親族に対しても事前に説明し、理解を得ることで、親族間トラブルを未然に防ぐことができます。意思の確認は、承継計画の初期段階で行うことが望ましいといえます。

親族内承継を成功させるためには、長期的な視点での事業承継計画が不可欠です。

「いつ」「誰に」「どのような形で」承継を行うのかといった具体的な方針を明示し、経営者・後継者・関係者が共通認識を持てるようにします。計画書には、後継者の教育方針や承継スケジュール、税務対策の方針なども盛り込み、金融機関や取引先に提示できる内容にしておくと安心です。

後継者が決まり、事業承継計画が整った段階で、従業員や取引先などの関係者に対して事業承継の内容を周知します。

早めに情報を伝えることで、突然の経営交代に伴う混乱を避け、組織全体の安心感や信頼関係を保つことができます。また、取引先からの信用維持や、従業員のモチベーション低下を防ぐためにも、後継者の紹介や今後の展望について丁寧な説明を行うことが大切です。

親族内承継では、株式や事業用資産の移転が重要なステップとなります。特に自社株の保有割合は、会社の経営権に大きく影響するため、承継の早い段階で適切な配分を検討しておくことが望ましいです。

相続や贈与の際には、他の相続人との調整が必要になることもあるため、遺留分や税制に配慮した対応が求められます。また、現経営者が保証人となっている借入についても、後継者への切り替えが必要であり、金融機関との事前交渉が不可欠です。

実際に経営権を移転する際には、役員変更登記や定款の変更などの法的手続きが発生します。また、資産や株式の移転に伴う贈与税・相続税の対応も欠かせません。

こうした手続きは複雑で専門性を要するため、税理士や弁護士などの専門家と連携して進めることが推奨されます。早期の相談によってトラブルを未然に防ぐとともに、円滑で安心できる親族内承継の実現につながります。

親族内承継を進めるうえで欠かせないのが、会社の所有権である株式の引き継ぎです。経営権を安定的に移転するためには、株式の承継方法を慎重に選び、税務面の負担を見据えて対策を講じる必要があります。

親族内承継において株式を後継者へ引き継ぐ方法は、生前贈与・相続・株式売買の3つが代表的です。それぞれにメリットと注意点があるため、事前に理解を深めておきましょう。

生前贈与とは、現経営者が存命中に後継者に対して株式を無償で譲渡する方法です。生前贈与の利点は、段階的な贈与が可能なため、後継者はまとまった資金を必要とせず、時間をかけて経営権の移転を進められる点にあります。現経営者の意思を反映しながら計画的に承継を行えることも大きな魅力です。

しかし、贈与には贈与税が課され、相続税よりも税率が高くなりやすい傾向があります。贈与する株式の評価額が高額になるほど、税負担が重くなる可能性があるため注意が必要です。なお、「相続時精算課税制度」などの活用により、一定金額までの贈与税の非課税措置を受けることもできますが、将来の相続税計算に組み込まれるため、制度の仕組みを理解したうえで適用すべきです。

相続は、現経営者が亡くなった際に、後継者が株式を引き継ぐ方法です。相続には3,000万円+600万円×法定相続人の数という基礎控除があるため、贈与よりも税負担を抑えられる可能性があります。また、相続時には一括で株式を移転できるため、承継の手続きそのものは比較的明確です。

ただし、相続人が複数存在する場合は、自社株の集中に反発が生じるリスクが高まります。遺留分の請求や遺産分割での意見対立が起きた場合、経営の安定性にも影響を与えかねません。このような事態を防ぐためには、事前に遺言書を作成するほか、相続人との信頼関係の構築や専門家との相談が不可欠です。

株式売買による承継は、後継者が現経営者から株式を購入する方法です。この方式の大きなメリットは、明確な売買契約に基づいて承継が進むため、相続人間のトラブルが発生しにくい点にあります。また、生前に売買を行うため、経営者の意向を直接反映させながら所有権を移転することが可能です。

一方、後継者側には株式購入のための資金が必要です。自社株の評価額が高額になる場合は、金融機関からの借入や第三者からの支援を検討しなければなりません。また、売買価格が適正でないと、差額分が贈与とみなされて贈与税の課税対象となるリスクもあるため、事前に公正な株価評価を行っておくことが重要です。

親族内承継では、承継方法によって相続税・贈与税・所得税・住民税・復興特別所得税などの税負担が発生します。相続税や贈与税は後継者にかかる一方で、株式売買の場合には売却益に対して現経営者が所得税や住民税を支払う必要があります。所得税は15%、住民税は5%、さらに2037年までは復興特別所得税2.1%が加算されます。

税金対策としては、事業承継税制の活用が効果的です。一定の条件を満たすことで、相続税や贈与税の納税猶予や免除を受けられるため、事前に制度の内容を確認し、計画的に手続きを進めておくと良いでしょう。また、遺留分に関する民法の特例や、株価評価を下げるための対策(役員退職金の支払い等)を講じることで、税負担の軽減も期待できます。

親族内承継を行う上で、相続や贈与、経営権の集中など、慎重な対応が求められる場面も少なくありません。親族同士だからこそ起こり得るトラブルや誤解を避け、スムーズに承継を実現するためには、早期の準備と関係者への十分な配慮が欠かせません。

本記事では、親族内承継を成功させるために押さえておきたい重要なポイントについて、具体的な対策とともにわかりやすく解説します。

親族内承継を円滑に進めるためには、できるだけ早期に準備を始めることが重要です。多くの経営者が「そのうちに」と考えがちですが、後継者との意思確認や育成には時間を要します。

例えば、後継者が他企業に就職している場合、家業に戻る決断を促すためには相当な対話と納得が必要です。加えて、承継の準備には数年単位の計画が必要となるため、余裕を持って着手することで、トラブルの発生を防ぎ、スムーズな移行が可能となります。

親族内承継では、経営の安定性を確保するために、後継者が十分な議決権を持つことが不可欠です。特に、自社株の議決権が総株式数の3分の2以上になるよう配分することで、重要事項の決定を円滑に行うことができます。

ただし、自社株は相続財産の中でも高額になりやすく、他の相続人との間で公平性が問題となることもあります。そのため、遺留分をめぐるトラブルを防ぐためには、「除外合意」や「固定合意」といった民法特例の制度を活用し、事前に合意を形成することが大切です。

中小企業の多くでは、経営者が会社の借入に個人保証をしているケースが一般的です。

この個人保証を後継者が引き継ぐことは、将来の返済リスクを抱えることを意味します。そのため、経営者保証の解除を目指すために「経営者保証コーディネーター」の支援や「事業承継特別保証制度」を活用するなど、金融機関と調整を進めておくことが望ましいです。

さらに、税負担への対応も親族内承継では大きな課題となります。特に、贈与税や相続税は多額になることがあり、計画なしに承継を行うと納税資金の確保が困難になるケースも見受けられます。

こうした問題に対応するためには、事業承継税制を活用して納税を猶予・免除する措置を取ることで、税負担を大幅に軽減できます。制度の要件や申請手続きは複雑なため、税理士など専門家の支援を受けて確実に進めることが肝心です。

相続のトラブルを回避し親族内承継を成功させるためには、現経営者が元気なうちに公正証書による遺言を作成しておくことが不可欠です。

自筆証書遺言と違い、公証人と証人の立ち会いのもとで作成されるため、形式不備による無効リスクを防げます。事業用資産や株式を後継者に集中させる目的でも、公正証書遺言の活用は有効な対策といえるでしょう。

親族内承継は経営者と後継者だけで進めるものではなく、会社に関わる多くの関係者の理解と協力が必要です。従業員や役員、取引先や金融機関などには、事業承継計画をあらかじめ説明し、承継の方針とタイミングについて納得してもらうことが重要です。

特に、経営の世代交代に不安を感じる従業員も多いため、役員構成の見直しや幹部人材の育成なども計画に盛り込み、将来に向けた体制整備を並行して行うことが求められます。

親族内承継を成功させるためには、承継対象となる後継者以外の親族との関係性にも配慮が必要です。

例えば、経営に関与していない親族から「自社株がなぜ自分には渡らないのか」といった疑問が生じないよう、早い段階で承継方針を説明し、理解を得ておく必要があります。このような根回しが不足していると、遺産分割や遺留分を巡るトラブルに発展しかねません。

会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。

当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。

また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。

さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。

当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。

無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

親族内承継は、経営理念や企業文化を自然に引き継ぐことができる点や、関係者からの信頼を得やすいといったメリットがある一方で、後継者の資質や相続トラブル、個人保証といった課題も抱えています。

本記事では、親族内承継の特徴や他の承継方法との違い、メリット・デメリット、承継の具体的な流れ、株式の承継方法と税対策、成功のためのポイントなどを詳しく解説してきました。

これから親族内での承継を検討している経営者やそのご家族の方にとって、適切な判断と計画的な準備を進めるうえでの参考となれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。

POPULAR