事業承継は企業存続のために避けては通れない重要な課題です。特に親族内承継、なかでも親子間での事業承継は一般的ですが、スムーズに進むとは限りません。親子の関係性だからこそ生じる問題やトラブルも多く、事前の準備と対策が不可欠です。本記事では、親子間の事業承継におけるトラブルとその解決策を解説します。

そもそも親族内承継について知りたい方はまずこちらの記事をお読みください。

→親族内承継とは?メリットやデメリット、成功のポイントを解説!

目次

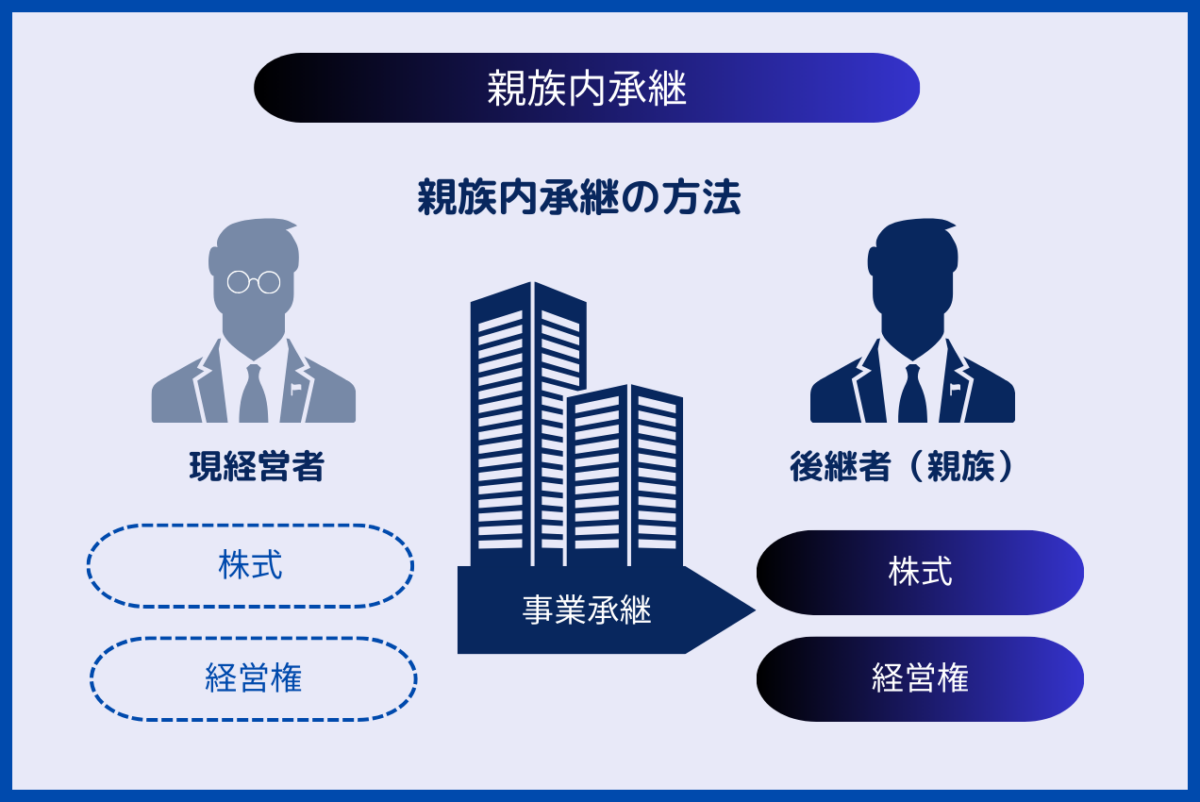

親族内承継とは、企業の後継者を親族の中から選び、事業を引き継ぐ方法です。一般的に、子どもが後継者となるケースが多く見られます。親族内承継のメリットとしては、後継者が会社の経営理念や業務を理解しやすいこと、従業員や取引先が受け入れやすいことなどが挙げられます。

しかし、親族内承継にはリスクも伴います。親族間での経営方針の違い、相続に関するトラブル、後継者の適性の問題などが発生する可能性があります。そのため、事前の準備が不可欠となります。

会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。

当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。

また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。

さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。

当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。

無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

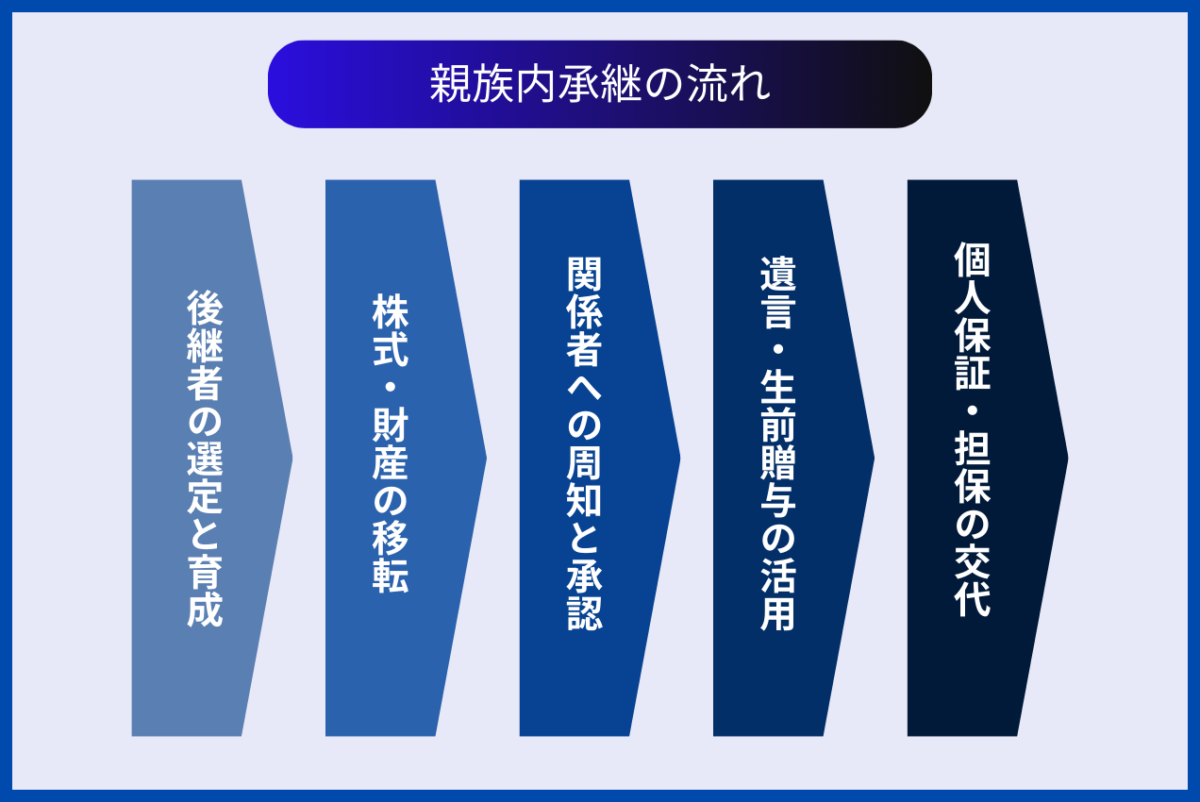

親族内承継を行う場合の流れについて解説します。

まず、親族内承継を進めるためには、適切な後継者を選び、経営者としてのスキルを身につけさせることが重要です。後継者候補には、経営に必要な知識やスキルを習得させ、実務経験を積ませます。

中小企業では、役員に登用し現場の指揮を執らせるケースが一般的です。加えて、外部の経営セミナーや専門研修に参加させ、幅広い経営視点の習得を目指します。

後継者が経営権を確実に引き継ぐためには、株式の移転が必要です。株式の移転方法には「相続」「生前贈与」「売買」の3つがあります。現経営者が十分な株式を保有していない場合は、事前に買い集める必要があります。株式の集中化により、経営権の安定が図れるため、余裕を持った計画が必要となります。

後継者が決定したら、従業員や取引先、金融機関に周知し、信頼を築くことが重要です。新しい経営体制にスムーズに移行できるよう、後継者に重要な業務や取引を任せ、社内外の関係者の理解を得ることが大切です。

相続時のトラブルを防ぐために、遺言書を作成することが有効です。遺言を通じて、会社の資産や株式の配分を明確にし、後継者の経営基盤を安定させることができます。また、生前贈与を行う場合には、契約書を作成し、税務上のリスクを最小限に抑えるよう準備を整えます。

中小企業では、経営者が個人保証をしているケースが多く見られます。事業承継を円滑に進めるためには、金融機関と交渉し、個人保証や担保の引き継ぎを進めることが必要です。後継者が保証人となることで、事業運営の責任を正式に引き受ける形となります。

親族内承継における株式の引継ぎ方法には、相続、生前贈与、売買の主に3つがあります。それぞれの手法について解説します。

相続を利用した事業承継は、現経営者が亡くなった際に財産や株式を法定相続人が引き継ぐ制度です。相続では、遺言を活用することで、後継者に事業用資産や株式を確実に相続させることができます。相続税の基礎控除が適用されるため、税負担を抑えられます。

ただし、相続税の納付が一括で求められる点や、他の相続人からの遺留分請求によるトラブルが生じるリスクもあるため、事前の対策が必要です。

生前贈与は、現経営者が存命中に事業用資産や株式を後継者に譲る方法です。生前贈与を活用することで、後継者が経営の意思決定を早い段階で担えるようになり、承継の安定性が増します。また、計画的に株式を分配することで、相続時のトラブルを防ぐことができます。

ただし、贈与税の税率が高いため、事前に税務対策を講じることが重要です。

売買による承継は、後継者が現経営者から事業用資産や株式を購入する方法です。この方法を利用すると、相続税や贈与税の負担を回避できるメリットがあります。また、売買による対価の支払いが行われるため、他の相続人との公平性が保たれ、遺留分請求によるトラブルを防ぐことが可能です。

しかし、後継者が買収資金を確保する必要があるため、資金調達の手段を事前に検討することが求められます。

親子間での事業承継におけるトラブルの事例を紹介します。

事業承継において最もよくあるトラブルのひとつが、親と子の経営に対する考え方の相違です。例えば、先代は長年の経験から築いた経営スタイルを貫きたいと考える一方、後継者である子どもは新しい経営手法を取り入れたいと考えることがあります。

親子間の対立が深刻化すると、会社の方向性が定まらず、業績の低下につながる可能性があります。

事業承継では、会社の株式や財産をどう分配するかが重要な問題になります。特に後継者以外の兄弟姉妹がいる場合、「なぜ長男だけが会社を継ぐのか」「相続財産の分配が不公平ではないか」といった不満が生じ、親族間での争いに発展することがあります。

親がなかなか引退を決断できず、実質的に経営権を譲らないケースもあります。「まだ自分が必要だ」「子どもにはまだ任せられない」と考え、会社の実権を手放さないまま時間が経過すると、後継者が独自の経営判断を下せず、成長の機会を逃してしまうことになりかねません。

事業承継には税金の負担が伴います。特に会社の株式、財産を贈与する際に発生する贈与税や相続税が高額になり、計画的な対策を講じなければ、会社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。

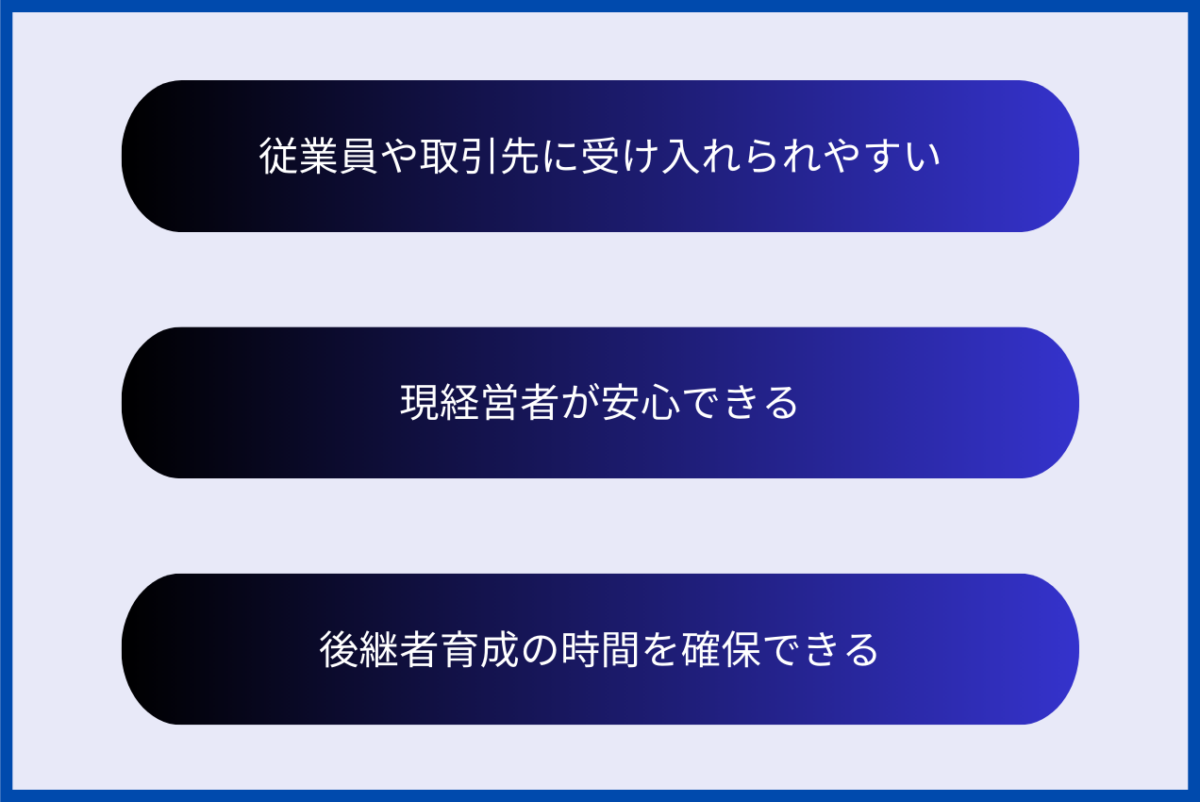

親族内承継を行う際のメリットを紹介します。

親族内承継の大きなメリットの一つは、従業員や取引先に受け入れられやすいことです。親族が経営を引き継ぐ場合、企業文化や経営方針が大きく変わることが少ないため、社内外の関係者は安心して新たな体制に適応できます。特に現経営者の子どもが後継者となる場合、企業の理念や業務の流れを理解していることが多いため、スムーズな事業承継が期待できます。

親族が後継者となることで、現経営者は安心して引退できます。長年築いてきた企業を血縁関係にある人物が引き継ぐことで、経営者自身の理念や価値観が受け継がれやすくなります。また、経営ノウハウや人脈を親族内で継承できるため、会社の持続的な発展が見込まれます。

親族が後継者となる場合、早い段階から事業の基礎を学ばせ、十分な育成期間を確保することが可能です。若いうちから会社の経営に関与させることで、実務経験を積みながら経営に必要な知識やスキルを習得できます。

後継者の育成体制を準備をすることで、急な経営者交代が発生しても、後継者が適切に対応できる体制を整えることが可能となります。

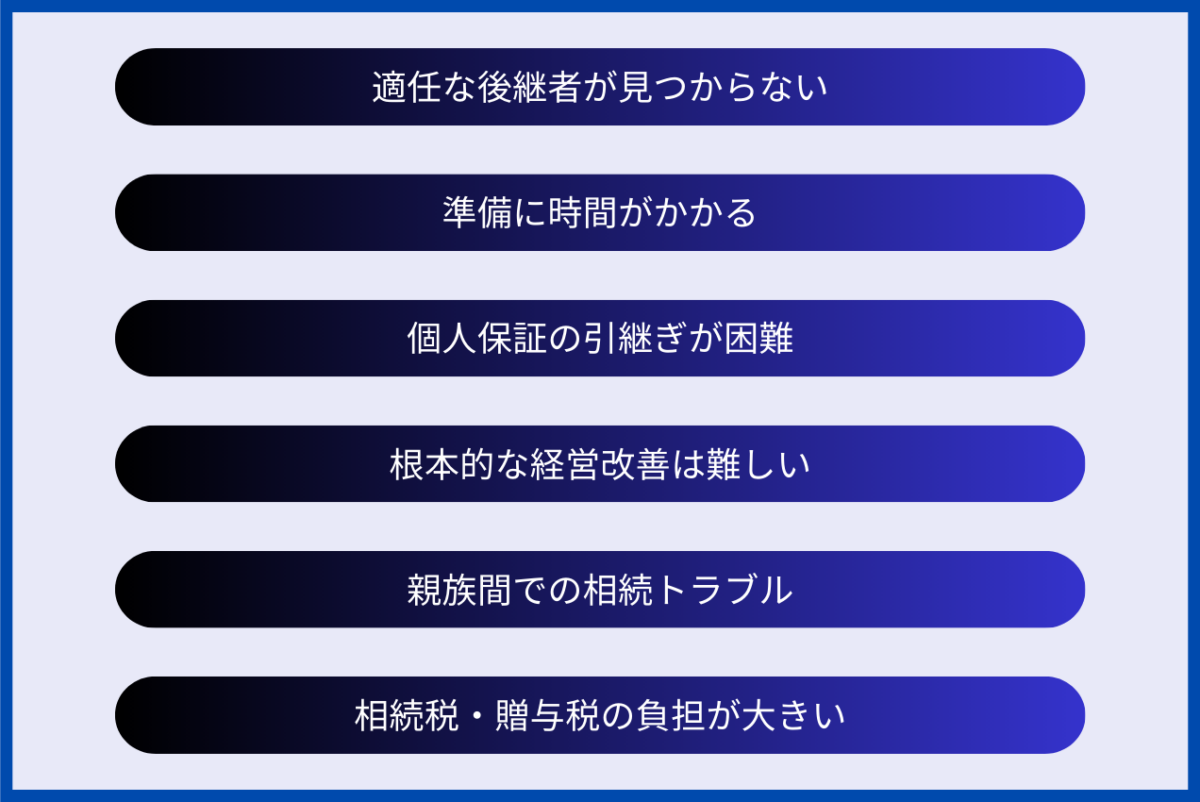

親族内承継をする際のデメリットとリスクについて紹介します。

事業承継において、適任な後継者がいないことは大きな課題となります。経営者は自分の子どもが事業を引き継ぐものと考えていても、子ども自身がその意思を持たないケースは珍しくありません。後継者が見つからないまま事業承継を先送りすると、経営者が急逝した際に事業が混乱する可能性が高まります。早い段階から後継者候補の意向を確認し、承継の準備を進めることが不可欠です。

親族内承継には、長期的な準備が必要です。特に後継者が経営の経験を持たない場合、経営スキルの習得や従業員・取引先との関係構築など、事業運営に必要な知識を身につけるまでに多くの時間を要します。また、相続や株式の移転、経営権の継承といった手続きにも時間がかかるため、事業承継計画は少なくとも数年前から進めるべきです。

中小企業では、現経営者が会社の借入に対して個人保証を提供していることが一般的です。事業承継に伴い、後継者に保証を引き継ぐ必要がありますが、金融機関が認めない場合もあります。特に後継者に経営実績がない場合、金融機関は新経営者に対する信用を確保できず、保証人の変更を拒否することがあります。

さらに、後継者自身に担保提供できる資産がないと、保証の引継ぎが難しくなります。問題を回避するためには、事前に金融機関と交渉を進めるとともに、新たな資金調達方法の確保や、法人による借入保証の仕組みを検討することが必要です。

親族内承継では、先代経営者の方針を踏襲することが一般的ですが、企業の成長を妨げる要因となることもあります。新しい経営者が抜本的な改革を行いたくても、従業員や取引先の反発を受けやすく、思い切った経営改善が難しくなることがあります。

後継者が先代の経営手法に固執してしまうと、時代の変化に対応できず、競争力の低下を招く可能性もあります。問題を回避するためには、承継前から後継者に経営改善の意識を持たせることが重要であり、社外の専門家を活用したアドバイスを受けることも有効です。

親族内承継では、相続に関するトラブルが発生することが少なくありません。特に遺産分割に関して親族間の意見が対立し、事業用資産や株式の配分が公平でないと感じた親族が遺留分請求を行うケースがあり、後継者がスムーズに経営権を確立できなくなるリスクがあります。

片方が一方的に相談をせず進めてしまうと、家族関係が壊れてしまうことも考えられます。感情的になってしまうことや、家族故に本音を話せず不満を抱えてしまうケースもありますので、アドバイザーや顧問税理士に相談することでスムーズに話が進む場合もあります。

事業承継(M&A)の専門家については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。

→M&Aアドバイザーとは?仕事の内容・役割や依頼する際の注意点を紹介

親族内承継では、相続や生前贈与を利用することが一般的ですが、税負担が経営に大きな影響を与えることがあります。特に企業の株式評価額が高額な場合、相続税や贈与税の負担が大きくなり、後継者が納税のために事業用資産を売却せざるを得なくなるケースも考えられます。

このような事態を防ぐためには、事業承継税制の活用や、株式の評価額を下げる対策を講じることが重要です。例えば、事前に自社株の分散や持ち株会社の設立を検討することで、税負担を軽減することが可能になります。

親子間での事業承継において、経営方針の違いや意思疎通の不足が原因でトラブルに発展することは珍しくありません。その典型的な例として、大塚家具の事例が挙げられます。

大塚家具は、先代の社長が高級家具の販売に特化し、会員制を導入することで無借金経営を実現し、業界内での優良企業としての地位を築きました。しかし、事業を引き継いだ後継者は、より幅広い顧客層をターゲットにした低価格路線へと方針を転換しました。

方針転換を巡り、親子の対立が激化し、結果的に企業全体のブランドイメージが損なわれました。親族間の経営方針の対立が公になったことで、消費者の信頼が揺らぎ、業績の低迷を招いたのです。この事例は、事業承継において、後継者が先代の経営方針をどのように継承するか、または変革するかを慎重に検討することの重要性を示しています。

このようなトラブルは、大企業だけでなく中小企業においても起こり得ます。多くの経営者は、「後継者には自分の考えを理解し、そのまま継いでほしい」と願いますが、後継者が新たな時代に合わせた経営戦略を取り入れたいと考えることも少なくありません。

また、親子間のコミュニケーションが不足していると、相互の期待やビジョンの違いが表面化した際に、感情的な対立に発展しやすくなります。「どのように話し合えばよいかわからない」「感情的になってしまい、冷静に議論できない」といった問題が発生することもあります。

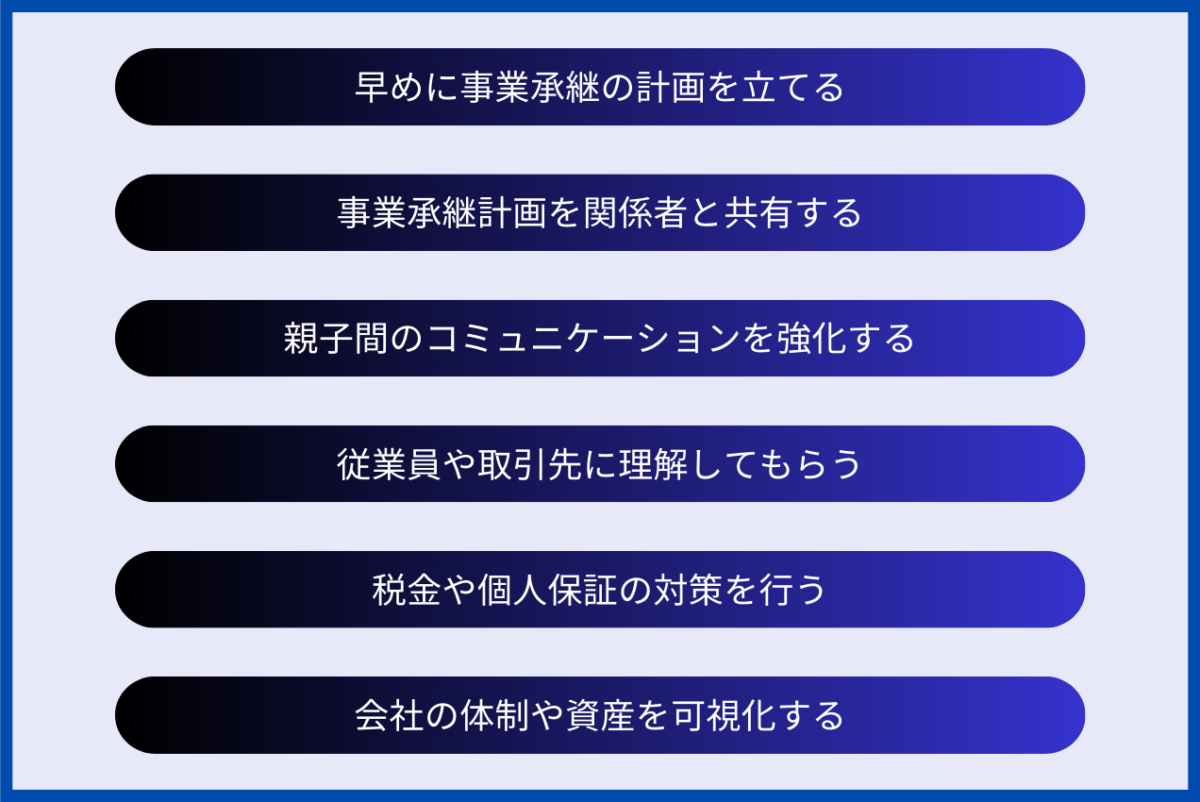

トラブルも多い親子間での親族内承継のポイントについて解説します。

親子間で事業承継を行う場合、5年後や10年後の将来を見据え、早めに事業承継の計画を策定することが重要です。事業承継計画では、資産や経営権の移転方法を明確にし、中長期的な目標も設定する必要があります。計画を立てる際は、後継者と話し合い、承継の目的を共有するとともに、必要に応じて親族全体で協力しながら進めていくことが望ましいです。

策定した事業承継計画を従業員や取引先、金融機関といった関係者と共有することで、円滑な承継を実現できます。会社の経営権の移転は、社内外の関係者にとっても大きな影響を及ぼします。計画を事前に周知することで、信頼関係を維持しながら、事業承継への協力を得やすくなります。

親子間での事業承継では、意思疎通が重要になります。普段から意識的に会話の機会を増やし、事業承継に関する意見をすり合わせておくことが大切です。親は子の不安や疑問に耳を傾け、子は親の経営哲学やこれまでの実績を尊重することで、互いに理解を深めることができます。

従業員の不安を取り除くためには、事業承継のタイミングや影響を事前に共有し、経営の安定性を保証する措置を講じる必要があります。従業員が後継者に対して信頼を寄せることができれば、社内の協力体制が強化され、事業の移行がスムーズに進みます。

取引先や金融機関に対して、承継後も取引関係が維持できるように、後継者のビジョンや経営方針を説明することが求められます。特に、メインバンクや主要取引先に対しては、事業承継計画を説明し、承継後の協力関係を確保するための対策を講じることが重要です。

中小企業の経営者が金融機関からの借入れに対して個人保証を行っているケースが多く、後継者が同様の負担を引き継ぐことになる場合があります。これを回避するために、「経営者保証コーディネーター」の支援を受けることや、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度「事業承継特別保証」の利用を検討することが有効です。

さらに、平成27年度の税制改正により、2代目経営者が3代目経営者に対して再贈与する際の贈与税が免除される事業承継税制が設けられました。事業承継税制を活用することで、経営の世代交代を円滑に進められます。

会社の経営状況が不透明だと、事業承継後のトラブルにつながる可能性があります。財務状況や事業資産を明確にし、後継者が正しく把握できるようにすることが必要です。経営体制や業績を可視化することで、事業承継の際のリスクを軽減できます。

会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。

当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。

また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。

さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。

当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。

無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

親子間の事業承継は、単に経営権を移行するだけでなく、従業員や取引先の理解、後継者の教育、税金や保証の問題など、多くの課題をクリアしなければなりません。計画的に準備を進め、後継者や関係者とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を構築することが成功の鍵となります。

また、事業承継における税制や保証の問題に関しては、専門家のサポートを受けながら進めることで、スムーズな移行が可能となります。必要に応じてM&Aなど他の選択肢を視野に入れながら、最適な方法を検討することが重要です。

M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。

POPULAR