少子高齢化やライフスタイルの多様化により、後継者不在に悩む中小企業が全国的に増え続けています。黒字経営であっても、後を継ぐ人がいないという理由で廃業を選ばざるを得ない現実に直面している経営者は少なくありません。

こうした中、近年注目を集めているのが「第三者承継」という選択肢です。

親族や社内の従業員ではなく、外部の経営者や企業へ事業を引き継ぐことで、会社の存続と成長の道を切り開く方法として、多くの事例が生まれています。

この記事では、「第三者承継とは何か?」という基本から、承継の方法や引き継がれる資産、成功するためのポイント、そして実際の成功事例までをわかりやすく解説しています。

この記事の監修者企業の将来を誰に託すのか、一つの答えが「第三者承継」です。第三者承継は家族や社内の役員・従業員ではなく、外部の人材や企業に事業を引き継ぐ手法を指します。親族に後継者がいなかったり、社内に適任者が見つからないケースでは、第三者への承継が現実的かつ効果的な選択肢となります。

第三者承継は、M&Aで行われることが一般的です。買い手となるのは、他社の経営者や個人投資家、時にはベンチャー企業の場合もあります。ただ単に経営を存続させるだけでなく、事業の強みを活かしてさらに成長を目指せる点が大きな魅力です。

似たような言葉で「親族外承継」がありますが、社内の後継者(従業員や役員)への引き継ぎを指します。対して、第三者承継は経営者とこれまで無関係だった外部の存在に事業を託す点に明確な違いがあります。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

事業を承継する際には、単に経営者の座を渡すだけではありません。企業としての中身そのものを丸ごと引き継ぐことが求められます。

まず中心となるのが、経営権です。これによって後継者は、事業運営におけるあらゆる意思決定を行えるようになります。加えて、株式や資金、事業用の資産(設備、不動産など)といった有形資産も移転の対象となります。

さらに重要なのが、知的資産や信用といった目に見えない財産です。創業者が築き上げてきた経営理念、従業員が持つ熟練の技術やノウハウ、取引先との信頼関係、顧客データや営業情報、さらには各種許認可や特許などが含まれます。

こうした知的資産は一朝一夕では築けません。しかし、第三者承継を活用することで、長年かけて培われたブランド力や人脈を維持したまま事業を引き継げるという大きなメリットがあります。

中小企業が第三者承継を進める際、よく採用される手段には株式譲渡と事業譲渡の2種類があります。それぞれに特徴があり、状況に応じて使い分けることが重要です。

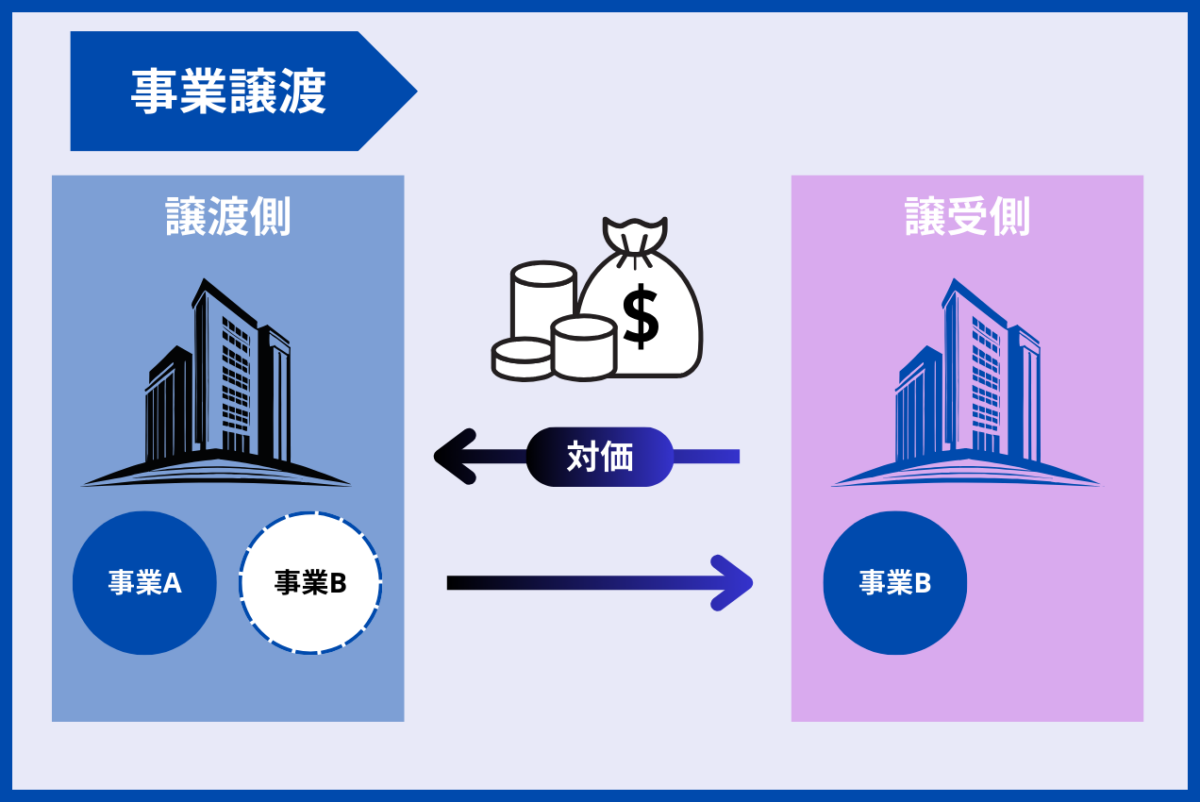

事業譲渡とは、企業が行っている業務のうち、一部または全部を別の事業者に移す方法です。設備や契約、顧客情報、知的財産などを個別に選定して承継します。現経営者が必要と判断した資産だけを譲り渡すことができるため、譲受側は不要な債務やリスクを回避しやすい点がメリットです。

ただし、移転対象を一つひとつ明確にしていく必要があるため、契約の数が多くなり、手続きが煩雑になる傾向があります。それでも、譲渡する事業を精査し、必要なものだけを選び取れるため、柔軟性のある承継方法として評価されています。

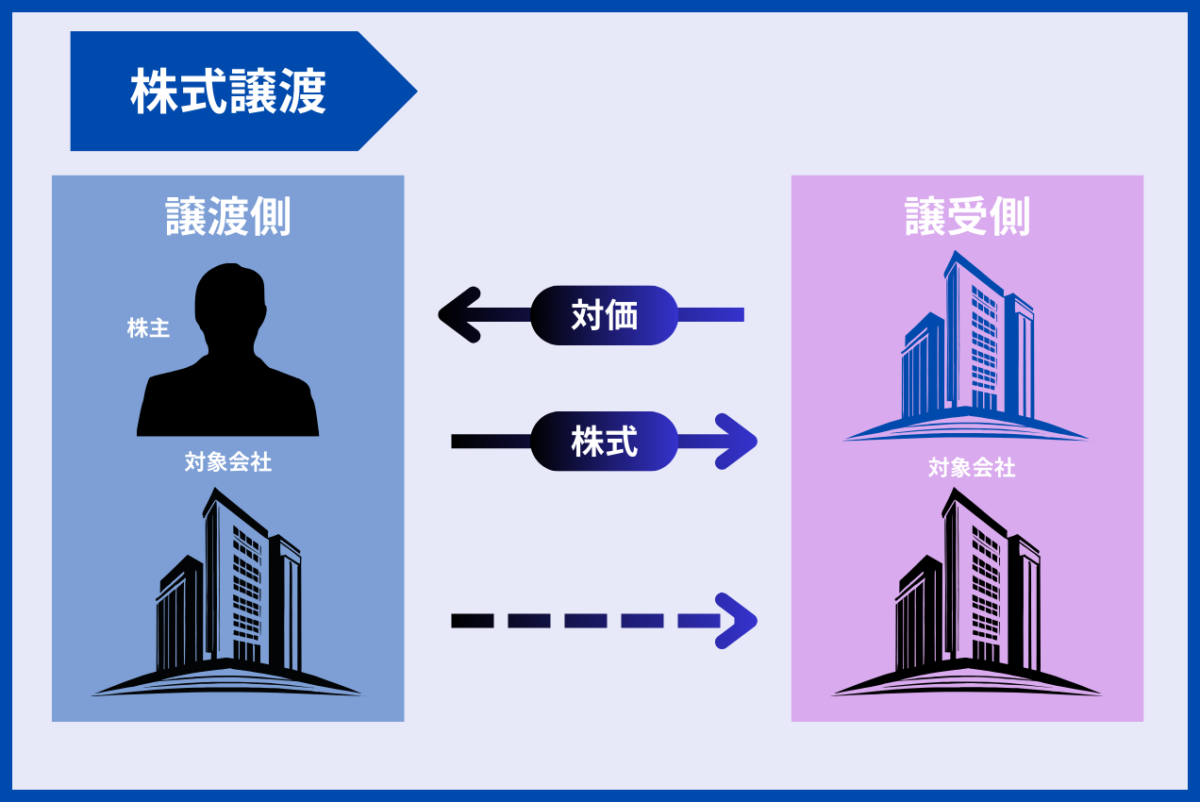

もう一つの代表的な手法が株式譲渡です。会社の発行済株式を第三者に売却し、経営権を移す手段です。株主構成が変わるだけで会社の体制や契約関係が基本的にそのまま維持されるため、スムーズに事業を引き継げるというメリットがあります。

従業員や取引先、金融機関との取引も継続されやすく、経営の連続性を重視したい場合に適した方法といえるでしょう。また、会社全体をまるごと承継する形となるため、ブランド価値や既存のビジネスモデルもそのまま活かすことができます。

一方で、注意すべきなのは、財務や法務に関する潜在的なリスクです。帳簿に記載されていない負債(簿外債務)などを引き継ぐ可能性があるため、事前に徹底したデューデリジェンスを行う必要があります。

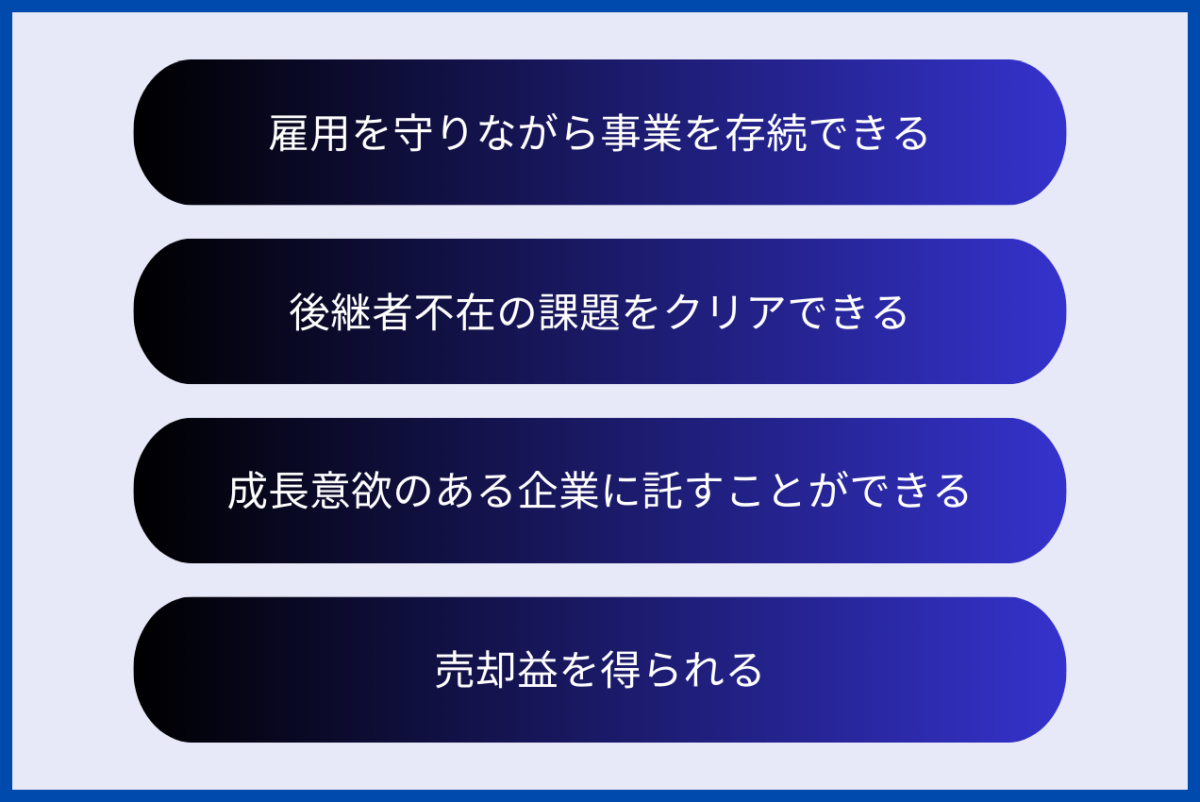

第三者承継は、単に事業の引き継ぎ手段の一つにとどまらず、事業主や企業にとってさまざまな利点をもたらす手法です。特に後継者が見つからない中小企業にとっては、廃業という最終手段に頼らずに未来をつなぐための現実的な選択肢となります。

ここでは以下で第三者承継の具体的なメリットを解説します。

企業が第三者承継を選ぶ大きな理由の一つが、「従業員の雇用を守れる」という点です。廃業すれば、多くの社員が一斉に職を失い、新たな職場を探す負担を負うことになります。しかし、事業が第三者によって継続されることで、従業員はこれまで通りの職場で働き続けることが可能になります。

さらに、引き継ぎ先の企業や個人が新たな経営体制を構築し、ビジネスを成長軌道に乗せれば、待遇や職場環境が改善される可能性もあります。もちろん、すべてのケースで環境が良くなるとは限らないため、誰に託すかの選定は慎重に進める必要があります。雇用の継続性を確保できる点は、従業員思いの経営者にとって重要な判断材料となるでしょう。

中小企業の多くが直面しているのが、「後を継いでくれる人がいない」という問題です。子どもが事業を継ぐ意思を示さなかったり、社内にリーダー候補が育っていなかったりと、従来の親族内承継や従業員承継が難航するケースは少なくありません。

そうした中で、第三者承継は外部に視野を広げることで、事業のバトンを渡せる可能性を飛躍的に高めます。経営の実力や情熱を持つ他社の経営者や起業家とマッチングすることで、事業の未来を切り開くことができるのです。後継者が見つからないという理由だけで、黒字経営の企業が閉業してしまうという事態を避けられます。事業の灯を消さずに済むという意味で、第三者承継は非常に有効な手段といえるでしょう。

第三者承継では、事業を単に「守る」だけではなく、「育てていく」ことも視野に入れられます。資金力や販路を持つ企業が買い手となれば、これまで培ってきた商品やサービスを、より広い市場に展開してもらえるチャンスが生まれます。また、新たな視点やノウハウが加わることで、既存のビジネスモデルに変革が起こり、業績改善や業態の多角化につながることもあります。

実際に、赤字経営から脱却し、黒字化を実現した事例も多数存在します。意欲ある後継者に託すことができれば、これまでの課題を打破し、より強い企業へと成長する可能性も広がります。事業の成長を次のステージへと進めたいという経営者にとって、第三者承継は前向きな選択肢になり得るのです。

第三者承継のもう一つの大きな魅力は、「事業の売却による収入を得られること」です。長年築き上げてきた企業を第三者に譲渡すれば、対価としてまとまった資金が手元に残ります。第二の人生の生活資金として活用したり、新たな事業への投資に充てたりと、さまざまな選択肢に使えます。

仮に廃業を選んだ場合でも資産を清算することによってある程度の資金は得られるものの、一般的には第三者承継を通じて得られる金額の方が高額になる傾向があります。ただし、株式や事業の売却で得た収入には課税が発生するため、あらかじめ税務面での確認や専門家のアドバイスを受けておくことも大切です。

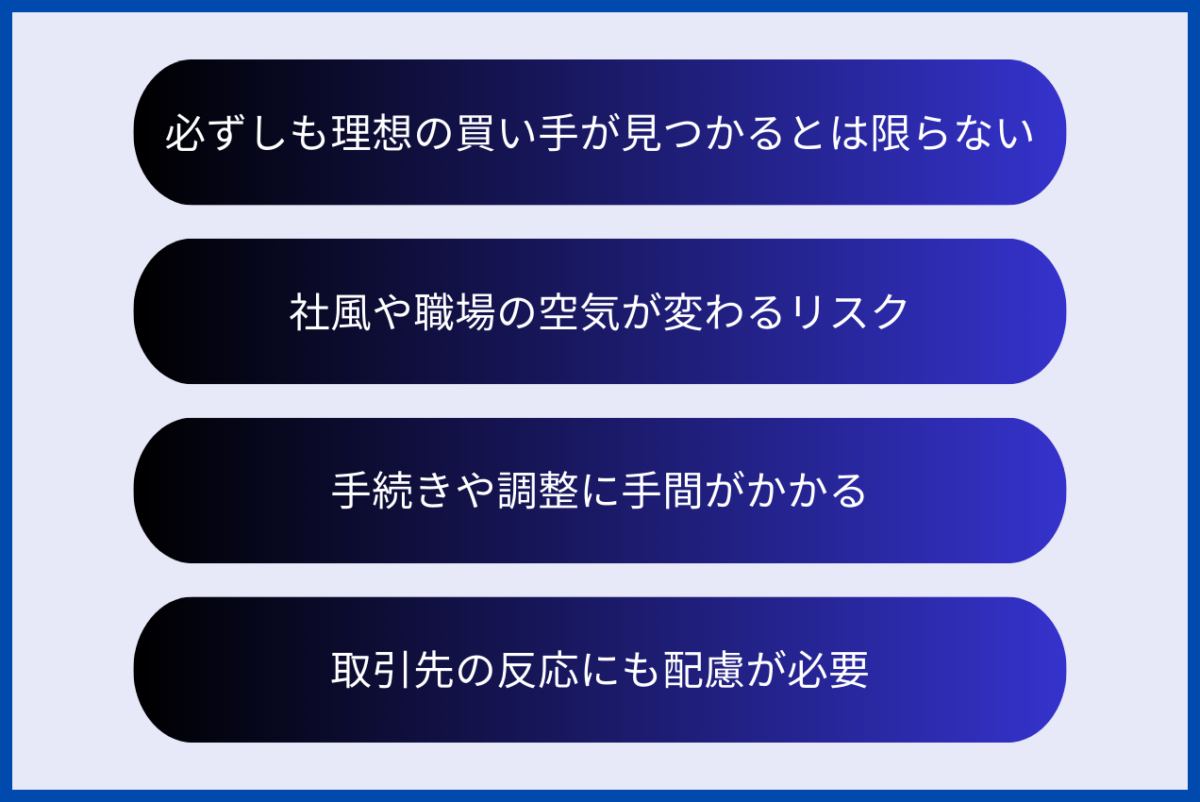

第三者承継は、後継者不在という問題を乗り越えるうえで非常に有効な手段です。しかし、すべてが順調に進むわけではなく、慎重な準備と対応が欠かせません。円滑な引き継ぎを実現するには、いくつかの注意点をしっかり把握しておく必要があります。

以下で具体的に気を付けたい点について解説します。

第三者承継を進めるにあたり、多くの経営者が直面するのが「思い通りの相手がなかなか見つからない」という現実です。後継候補が現れても、希望していた金額や条件でまとまるとは限らず、交渉が途中で頓挫するケースも珍しくありません。

特に、業績が不安定だったり、将来性が見えづらいと評価される業種の場合は、買い手の関心自体が集まりにくくなります。また、興味を示す相手がいても、事業との相性が合わなければ、承継後にうまくいかない可能性もあります。

事前に自社の強みや事業価値を再整理し、買い手側にとって魅力的に映るよう準備を進めることが重要です。同時に、相手を選定する際は、金銭面だけでなく、事業を長く維持できる力と想いを持っているかどうかも見極める視点が求められます。

経営者が交代するということは、企業文化や意思決定のあり方が変わる可能性があります。

新たな経営者が導入する方針がこれまでの価値観と異なれば、職場の雰囲気や従業員の働き方にも大きな影響が及びます。トップダウン型の経営スタイルに切り替わることで、現場の裁量が縮小され、従業員の士気が下がるといったケースも起こり得ます。最悪の場合、社員の大量離職や顧客対応の品質低下といった二次的な問題に発展しかねません。

トラブルを未然に防ぐためには、買い手候補との面談や事前のやり取りを通じて、経営理念や価値観が自社と調和するかを丁寧に確認することが重要です。見た目の条件だけではなく、組織に馴染むかどうかを重視することで、承継後の混乱を避けやすくなります。

第三者承継は、単なる経営権の移転ではありません。契約交渉、財務調査、法的な合意書の作成など、多岐にわたる準備と手続きが発生します。M&Aのような取引形態を取る場合には、専門的な知識を要する場面が非常に多く、スムーズな進行には相応の負担がかかります。

従業員への説明や取引先との調整など、実務的な対応も求められます。経営者自身だけで対応しようとすると、時間的にも精神的にも大きな負荷となり、業務との両立が難しくなる恐れがあります。

そのため、早い段階から第三者承継に精通した専門家の協力を仰ぐことが重要です。信頼できるパートナーと連携すれば、手続きの正確性が確保されるだけでなく、トラブルの予防にもつながります。

事業承継にあたっては、社内だけでなく、外部関係者にも影響が及びます。特に長年取引をしてきたパートナー企業にとっては、経営者の交代は不安要素となり得ます。多くの中小企業では「経営者個人」に対する信頼関係で取引が成り立っている場合が少なくないからです。

実際、引き継ぎが行われたあとで、「これまで通りの関係を維持できるのか」という不安から、取引の縮小や終了に至るケースもあります。社内での動揺や離職が発生した場合、それが外部に伝わり、信用リスクとして見なされることもあるため注意が必要です。

リスクを回避するには、承継前から適切なタイミングと方法で情報共有を行い、取引先との信頼関係を保ち続ける努力が求められます。事前に懸念や質問に丁寧に対応することで、新たな体制への理解を得やすくなり、取引関係を円滑に維持することができるでしょう。

第三者承継の有効性は、具体的な成功事例を見ることでより深く理解できます。実際に承継を通じて企業の存続と発展を実現した3つの企業のケースを紹介します。それぞれの事例から、事業承継の可能性と課題、そしてその乗り越え方が見えてきます。

後継者不足に悩む地方企業は数多く存在しますが、有限会社よつば薬局もその一つでした。長年にわたり地域に密着した調剤サービスを提供してきた同社は、創業者である新井孝幸氏の高齢化に伴い、事業継続の道を模索していました。身内や従業員の中に後継者候補が見つからなかったことから、新井氏は第三者への承継を決断します。

その結果、医療関連事業を幅広く展開する総合メディカル株式会社が買い手となり、株式譲渡が成立しました。譲渡後も新井氏は週に数日業務に関わりながら、新たなライフスタイルをスタートさせています。このケースは、経営者個人の人生設計と、会社の将来を両立させる第三者承継の好例といえるでしょう。

地域スポーツチームが事業承継を通じて新たな成長を遂げた例もあります。沖縄県を拠点とするFC琉球を運営する琉球フットボールクラブ株式会社は、経営強化と事業拡大を目的にパートナー企業を探していました。地域活性化とクリエイティブな企業活動で知られる株式会社カヤックとの提携が決定し、カヤックが筆頭株主となる形で第三者承継が行われました。

クラブ代表の倉林啓士郎氏とカヤック代表の柳澤大輔氏は、地域貢献とスポーツ文化の発展という共通のビジョンを持ち、このM&Aを通じて新たな体制を築いています。両者の強みを融合させることで、クラブのブランディングや経営資源が大きく強化され、地元に根差したクラブのさらなる飛躍が期待される結果となりました。

業績が安定しているにもかかわらず、後継者の不在が課題となっていたのが、福岡に本社を置くソフトウェア開発会社・株式会社ネットワークテクノスです。創業者の田中達也氏は、年齢的な限界を感じ始めたタイミングで事業の将来を真剣に考えるようになり、M&Aによる第三者承継を選びました。

専門アドバイザーの支援のもと、複数の候補企業の中から、上場企業であるALH株式会社が承継先として選ばれました。ALH側はネットワークテクノスが持つ開発ノウハウと顧客基盤に強く魅力を感じ、グループとしての相乗効果を見込んで事業の引き継ぎを進めました。

このM&Aにより、ネットワークテクノスの従業員の雇用も維持され、田中氏が築いた企業文化も尊重されながら、次のステージへと事業が展開しています。双方のニーズが一致したことで、技術・人材・顧客といった経営資源の最大活用に成功した事例です。 会社売却や事業承継など、M&Aに関するお悩みは、ぜひM&A Leadへご相談ください。 当社は「完全成功報酬制」を採用しており、譲渡が成立し譲渡対価が入金されるまでは一切料金をいただきません。お気軽にご相談いただけます。 また、知識・支援実績豊富なアドバイザーが多数在籍しており、ご相談からクロージングまで、売主様に徹底的に寄り添いサポートいたします。 さらに、当社のアドバイザーだけでなく、当社が運営するM&Aアドバイザー紹介プラットフォームにご登録いただいているM&Aアドバイザー様のネットワークも活用可能なので、どのような業界・業種の案件にもご対応可能です。 当社はこの強みをフルに活用して、M&Aをお考えのオーナー様に徹底的に寄り添い、売却成功までサポートいたします。 無料相談は随時お受けしておりますので、お電話・Webよりお気軽にお問い合わせください。

第三者承継は、親族や社内の従業員に後継者が見つからない場合でも、企業の存続と成長を可能にする有力な手段です。経営資源を活かしながら雇用を守り、事業の価値を次世代につなげることができます。

第三者承継を前向きに進めるには、自社の強みや価値を見直し、信頼できるパートナーとともに計画的に進めることが大切です。経営のバトンを「想い」とともに引き継ぐことで、企業は新たな可能性を手に入れることができます。

事業の未来を本気で考えるなら、第三者承継という選択肢を、今こそ視野に入れてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

M&A・事業承継のご相談はお任せください。 経験豊富なM&Aアドバイザーが、無料でお話をお伺いし、M&Aに捉われず、ご相談いただきました会社・事業オーナー様に最適なご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。

POPULAR